程序员大都离不开终端(Terminal),之前我写过一个 macOS 效率系列,还有这篇文章都提到这个黑漆漆的窗口。

本文给大家介绍一下每次我的 Terminal 打开之后会展示的欢迎信息 motd。

motd 是 Message of the Day 的缩写,大部分 Unix-like 系统都有这个 feature。原理很简单,就是在 shell login 之前一刻,把 /etc/motd 这个文件打印出来。macOS 的这部分实现在 system_cmds 里:

/* * Display the contents of a file (such as /etc/motd). */ static int motd(const char *motdfile) { sig_t oldint; FILE *f; int ch;

if ((f = fopen(motdfile, "r")) == NULL) return (-1); motdinterrupt = 0; oldint = signal(SIGINT, sigint); while ((ch = fgetc(f)) != EOF && !motdinterrupt) putchar(ch); signal(SIGINT, oldint); if (ch != EOF || ferror(f)) { fclose(f); return (-1); } fclose(f); return (0); }

只要修改 /etc/motd 文件,往里面放你喜欢的文本,它就会自动打印出来啦。

比如说想要打印出 JUSTIN 的 ASCII ART 形式,那我们可以到这里把你想要打印的文本转成 ASCII Text,粘贴到 motd 文件即可。

如果要动态生成文本,带点小花样,最好来个 RGB 艺术呢?😂

motd 本身只是个纯文本,不支持执行 shell script,所以我们可以考虑在 ~/.profile (zsh 用户可修改 ~/.zshrc)里调用一个 shell script 来打印内容。

首先我们使用 FIGlet 把纯文本变成 ASCII Text:

brew install figlet

echo "JUSTIN" | figlet

figlet 可以选择多种字体,可以参考这里。

Font: banner3 ## ## ####### ####### ### ### ## ## ## ## #### #### ## ## ## ## ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ####### #######Font: isometric1

/_\ /\ \ /\

/::| | /::\ \ /::\

/:|:| | /:/:\ \ /:/:\

/:/|:|| /:/ :\ \ /:/ :\

/:/ |::::_\ /:// :__\ /:// :__

//~~/:/ / :\ \ /:/ / :\ \ /:/ / /:/ / :\ /:/ / :\ /:/ / /:/ / :/:/ / :/:/ / /:/ / ::/ / ::/ / // // //

然后我们再用 cowsay 把小牛加上去

brew install cowsay

echo "Hello World!" | cowsay

cowsay 默认是一头小牛,自带多种动物可以选择,比如来一头堕拉贡:

___________

< different >

-----------

\ / \ //\

\ |\___/| / \// \\

/0 0 \__ / // | \ \

/ / \/_/ // | \ \

@_^_@'/ \/_ // | \ \

//_^_/ \/_ // | \ \

( //) | \/// | \ \

( / /) _|_ / ) // | \ _\

( // /) '/,_ _ _/ ( ; -. | _ _\.-~ .-~~~^-.

(( / / )) ,-{ _ `-.|.-~-. .~ `.

(( // / )) '/\ / ~-. _ .-~ .-~^-. \

(( /// )) `. { } / \ \

(( / )) .----~-.\ \-' .~ \ `. \^-.

///.----..> \ _ -~ `. ^-` ^-_

///-._ _ _ _ _ _ _}^ - - - - ~ ~-- ,.-~

/.-~

还可以选择是 cowsay 还是 cowthink。我的做法是随机生成一只动物:

cowsay -f $(cd /opt/homebrew/Cellar/cowsay/3.04_1/share/cows && ls *.cow | shuf -n1)

中间的 cows path 需要自己找出来,只选 *.cow 是因为 .pm 的 cowfile 会解析失败。另外用到一个随机 shuffle 的命令 shuf 需要额外安装 coreutils

brew install coreutils

效果还不错,但是 RGB 彩虹效果不能妹有啊,用 lolcat 整起来:

brew install lolcat

echo "Hello World" | cowsay | lolcat

很好,我们再加点动画:

echo "Hello World" | cowsay | lolcat --animate -s 1000

Woohoo! 不过每次都显示 "Hello World!" 也太单调了,再加一个 fortune,天天都有不同的 fortune cookie:

fortune | cowsay | lolcat --animate -s 1000

最终效果如下:

我创建了一个 gist,有兴趣的朋友可以参考看一下。

以前读《后物欲时代的来临》,郑也夫在书中驳斥了“快乐哲学”,即人类不是为了追求快乐而活着,但他没有说清楚人类活着是为了什么。后来读《被讨厌的勇气》,岸见一郎提到“一切烦恼皆来自人际关系”,所以我们应该追求“共同体”的体验。非常玄乎。

这两本书我都挺喜欢的,两位作者也在各自擅长的领域中解决了一些问题。但是,“幸福快乐”是什么?我们应不应该追求?要怎么追求?如果不追求幸福,又该追求什么?这一系列相关问题这两本书都没有解决。

不久前我在 Newsletter 《Steve说每周通讯》中看到叶壮推荐丹尼尔·列托(Daniel Nettle)《追究幸福:微笑中的科学》(Happiness: The Science Behind Your Smile)这本书:

叶壮:本周想推荐一本十年前的老书,就算今天读来,依然能有新意。我们很多时候,把幸福看作一个绝对正确的追求目标,却在一定程度上忽视了这种观点的思想背景。幸福到底是不是正确的?幸福是不是应该成为人生的终极目的?幸福的体验,更多的是叩动意识,还是生物性的表达?在积极心理学火了十几年的今天,我们反而需要警惕不要被错误的幸福观带跑偏。有人诟病这本书过于思辨,且学术味太重,不好读,在我看来却恰恰相反,本书会让曾经反思过幸福这个事物的人获得充分共鸣,一旦在阅读中打开思路,可以很顺畅的用一个下午读完。不厚,好看。

这段话中,“幸福到底是不是正确的?”引起了我的注意。通常人们觉得希望获得幸福快乐是理所当然的事情,却很少有人会问为什么。

Daniel Nettle 是英国纽卡斯尔大学(Newcastle University)的行为科学教授(Professor of Behavioural Science),《追究幸福》是他 2005 年由牛津大学出版社出版的关于心理学、哲学的一部作品。接下来我们跟随作者一起讨论下“幸福”这个主题。

很难有人能定义清楚什么是“幸福(Happiness)”,本书也一样,作者先从情感切入展开第一章节,因为“幸福”通常伴随着“快乐”。

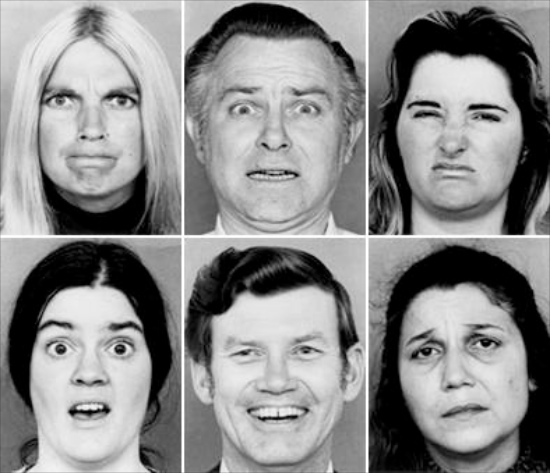

作者提到心理学研究情感方向的先驱保罗·艾克曼(Paul Ekman)的理论。保罗把人类的基本情感分为六种:恐惧、伤心、厌恶、愤怒、惊讶和快乐。

随后作者又引入了进化心理学,从自然选择的角度解释这六种基本情感的作用。

比如“恐惧”。在我们漫长的进化过程中,大部分时间都要担心大型食肉动物的袭击。在这种亡命时刻我们不会深度思考,而是即刻产生应激反应,启动逃命程序:撒腿就跑。我们的祖先因为有这样的保命程序才存活了下来。而这些基本情感就是这样的程序。

今天我们害怕疯牛病,害怕汽车,也是源自这套程序。

进化心理学给了我们看待幸福的新视角。如果说基本情感有其对“生存”的意义,那么“幸福快乐”也同样具有某种意义。

丹尼尔在书中把幸福快乐分为三个级别:

全书主要围绕第一级和第二级幸福展开论述,尤其着重于“效用”更持久的第二级幸福。第三级幸福篇幅很少,我感觉像阿德勒心理学讲到“共同体”话题时一样,不经过一定程度的训练,难以感同身受。有如寺中老僧,多年修行始得顿悟。

人类的六种基本情感中,有四种是消极的,一种积极,还有一种是惊讶。大概是因为在数百万年的进化过程中,消极情绪能更好保证物种延续。这个过程中,人类也对积极与消极情绪产生了不对称的适应性:快乐情绪适应得很快,消极情绪则适应得很慢。

这就解释了为什么我们在消费社会通过“买买买”获得的“快乐”情绪是十分短暂的。因为进化过程中我们大部分时候要保持对外来威胁的警惕,今天找到了一个绿洲,我们可以沉浸其中高兴一会,但是这种忘我的享乐必须足够短,让我们及时回到残酷的现实世界,这才是人类情感体验的真相。

这就是为什么现代人拥有比过去任何一个时代多得多的物质资源,却感受不到同比增长的幸福快乐:人很快就适应了这种快乐。

亚瑟·叔本华(Arthur Schopenhauer)说:

不幸和苦难是生活的规则,而不是生活的例外。

作者称叔本华是“幸福悲观主义者”。与之相对的是古罗马讽刺作家尤维纳利斯(Juvenal),他说:

公众老早就摆脱了种种忧虑……他们渴求的只有两种东西:面包和马戏。

接下来作者又列举了拉金(Larkin),弗洛伊德(Freud),尼采(Nietzsche)等多位伟大的思想家各自对生活或积极或悲观的对立观点,引出人类“幸福系统”的作用除了给我们提供一个看似更好的方案之后,还提供了追求它的动力。

无论人们实现了多少外在条件,他们都不会完全幸福。看到这里,至少我可以庆幸即使富有如马云、比尔·盖茨,他们也有各有各的不幸福。这些不幸福可能来自金钱和时间的冲突,爱的人不爱你,野心和舒适生活等等。这些冲突无法消除,只能对其管理和调整。

这个世界上根本不存在完全的幸福,任何宣称不分时间、地点和组织形态都能产生完美幸福的说法,都应立刻抛弃。

在《随机漫步的傻瓜》一书中,作者塔勒布提到有一对高学历,高收入的夫妇搬到富人区之后渐渐感动非常不幸福。因为他每天遇到的人都比他们更富有,更富学识。理智上我们可以说“世上不存在完全幸福”,但是人类毕竟不是“绝对理性的经济人”。

《了不起的我》里的情感的大象和理智的骑象人,《思考快与慢》里的系统1和系统2,都说没人类有一套自动反应的系统,这套系统可以不经过意识直接行动。在上述例子中,无意识响应外部对比带来的烦恼无法被轻易消除,所以这对夫妇最终通过搬家解决这个问题。

作者在书中引用了多份调查研究,作出了大量科学分析,写作手法严谨。第三章《爱与工作》中,作者讨论了财富和幸福的关系。金钱与幸福在曲线前端有较强的相关性,越富有的人越幸福,但是到了一定程度之后,这个相关性就不那么明显了,收入的增长并没有带来等比例的幸福度增长。

可能的原因是,在满足了温饱需求之后,金钱可以带来教育水平提升,自己选择工作的自由,工作以外的自由时间等等。这些东西在曲线初期有显著提升,但是到了后期反而就没那么明显了。所以:

看到这里我想到《也谈钱》和“且慢”都比较赞同的理财方法:如果你还没有足够的财富,那么现阶段就是先专心赚钱,其他的都不要想。

一个初出茅庐的毕业生,通常只需要专心赚钱就好了。随着自己在职场的时间越来越久,技能越来越熟练,相应的报酬和社会地位也会有所提升,这个阶段确实是什么都不需要想的阶段。那么在这之后呢?

作者给出的下一个调查结果很有趣:已婚的人给的分高于未婚的人。婚姻似乎是比收入提升更能产生持久“幸福效用”的事情。

作者引用了经济学家罗伯特·弗兰克的说法:地位商品和非地位商品(positional and non-positional goods)。非地位商品带来的幸福无法与其他人比较的基础上作出判断。车子是地位商品,婚姻不是。一辆车可以跟别人比较,谁的更贵,马力更大,更舒适豪华,但是婚姻却不可以。地位商品属于我们进化中的适应性遗产。这个说法我以为妙哉。

人类社会进步太快,过去几百年的发展比整个人类进化史的变化更剧烈,这种剧变带来的副作用是:大脑还没来得及进化到能充分适应当前社会的状况。甚至我们不提大脑进化,仅仅是这两百年来人文、政治、社会上的变革,也远不如科技变革来得迅猛。这在一定程度上,造成了现代人的智慧无法与掌握的物质世界相匹配的结果。

作者还提到除了婚姻,还有健康、自洽、融入社会、环境质量等等,这些才是幸福的真正来源。金钱也好婚姻也罢,这些可以看作是“表象”,更深层驱动人类幸福的到底又是什么呢?

我没想到作者居然说我们对“康乐”的感知程度会跟基因和个性有关系。作者引入“个性心理学”,分析更外向、积极的人更容易影响幸福感受度,这个影响因子称为“神经过敏症”。在艺术和公共生活方面有创造性和影响力的人神经过敏症往往强于普通人。这让我想起梵高(Vincent Van Gogh)和乔布斯(Steve Jobs)。从旁人看来,这两位名人一生的快乐与苦难负债表未必能轻易算出正负数,但他们的成就世人皆知,无需赘言。在讨论他们超然物外的第三级幸福之前,我们先回到个性问题上。

如果一个外向、热情的人更容易影响幸福感受度的话,我们能从中获得什么启示,从而帮助我们控制操控幸福呢?

幸福并不主要产生于这个世界,而是来自于对待这个世界的方式。有活力的人更愿意尝试各种稀奇古怪的东西,也更愿意相信自己的尝试能够成功。在这个过程中,因为他们的信念,有更多人愿意帮助他们,最终成功的概率会提高。而他们跟普通人最大的区别是:在开始时候可以更加上心的启动这些活动。

启动很重要。我在写《个人OKR实践》系列时也觉得:最重要的是必须去实践,唯有实践才能证明或证伪。

科学界费了很长时间才搞明白,“想要”的东西不一定被我们享受。我们经常花费很大的精力和时间,去做一些我们根本不喜欢的事情。多部心理学作品都提到一个叫做“脑内刺激汇报”(brain stimulation reward)的现象。科学家把小型电极植入老鼠的脑袋里面,然后给它一个开关,接通电流就会产生刺激。结果老鼠可以没日没夜不吃不喝只为了按这个按钮。20 世纪六七十年代,这个实验甚至在人类身上也做了。受试者的所作所为跟老鼠别无二致。

这种按开关的“需要”,实际上并未给受试者和老鼠带来享受的感觉,他们只是觉得自己“需要”而已。换言之,“需要机制”和“喜爱机制”是两套独立的系统。

这些系统在人体内表现为多种化学物质刺激的结果,比如多巴胺系统。比如名为欣喜剂(Ecstasy)的药物,含有 MDMA(亚甲二氧甲基苯丙胺)成分的。还有血清素相关的药物。这些药物现在在大部分国家都不是合法药物。这里引发的一个思考是:幸福是由这些化学反应决定的吗?如果我们离开了这些药物和基因工程的尝试,我们还有可能变得更加幸福吗?

书店里经常摆放这“一本书让你变得幸福”的万能解药,这些书就跟“成功学”一样毫无价值。不过我们也不用太沮丧,虽然无法获得完全的幸福,但依然有些方法可供操作,让人生过得更好受一些:

第一点,关于消极情感前文说是进化的遗产。作者举了一个例子:猎豹和瞪羚(the life/dinner problem)。瞪羚被猎豹追的时候,驱动它的是恐惧,它会一直疯狂地跑,直到跑不动力竭而亡。因为如果瞪羚跑慢了一点,也会被猎豹吃掉,一样是死。但是猎豹的心态就轻松多了,激励它的是欲望,为了一顿大餐而跑。实在追不动了就算了,反正还有下一餐。

这种不对称性解释了为什么消极情感的作用时间比积极情感的要长。减轻消极情感的负面作用,我们可以采用认知-行为疗法(cognitive-behavioural therapy),或者冥想。自然选择只是希望我们活着、生子,如果需要,就让我们生活在苦难之中。所以通过一定程度的训练,我们可以减轻消极情感带来的影响。

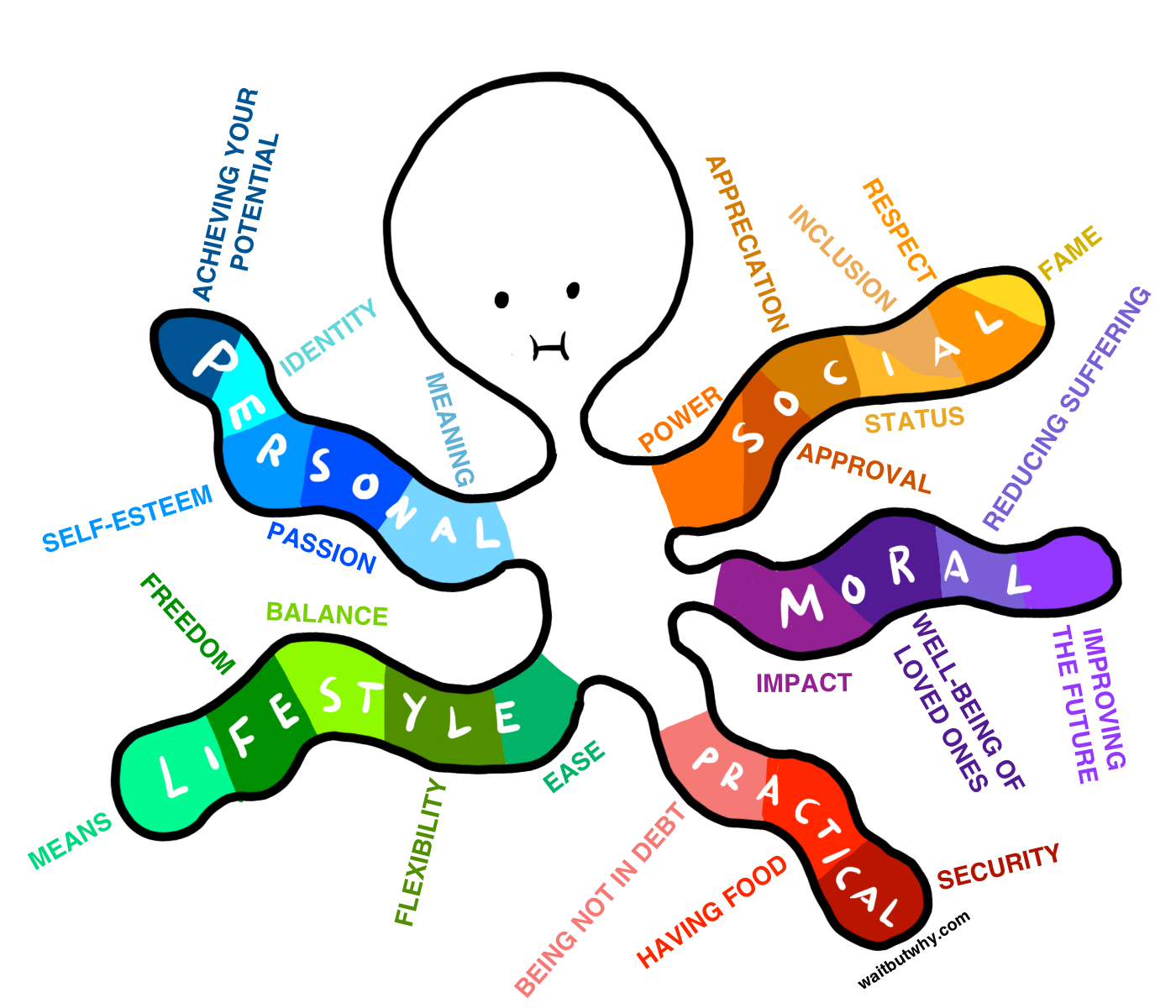

第二点,增加积极情感,也是显而易见却常常被人忽略的。人类这个系统非常神奇,我们作出决策的时候往往不是为了幸福考虑的。我们的祖先“选择了能活下去的策略”才有了我们。这就是为什么 21 世纪了我们还是本能地依赖于“需要”系统的原因。所以,通过跟自己对话的训练,我觉得我们可以一定程度上避免欲望系统的诱惑。这个过程当然非常艰难。以我个人的经验,How to Pick a Career (That Actually Fits You) 提到的采用地下审讯室审讯个人欲望八爪鱼的方法会有一些效果。

作者提到,约翰·斯图亚特·米尔(John Stuart Mill)说:

那些幸福的人……他们的心灵不是固定在自己的幸福上,而是放在某个其他标的物上。目标定在其他事物上,他们发现幸福随之同行。

正如前文所述,幸福不来自外部世界,而是来自我们对待这个世界的方式。适时放弃那些无法完全实现,又填不满、喂不饱的欲望和需求就很重要。物质主义培育了我们对物质的不满足,消费社会指望我们通过消费获得“商家所谓的幸福”,却使得幸福更加难求。

进化给了我们基本情感,欲望系统,追求幸福的本能。但是恰如纳撒尼尔·霍桑(Nathaniel Hawthonrne)所言:

幸福宛如一只蝴蝶,当你紧随其后时,它会离你而去;而当你静坐不动时,它可能翩然而至,落在你身上。

Happiness is like a butterfly which, when pursued, is always beyond our grasp, but, if you will sit down quietly, may alight upon you.

阅读《追究幸福》我受到不少启发,也想重新再读一遍赫胥黎的《美丽新世界》。感叹为什么作者可以从中读出这么多东西,而我十年前却好像什么也没看懂一样。

读书不过是接触他人以文字写就的思想而已,能够从中领悟多少与当时的状态有关。领悟了之后能够去实践和尝试的,才能从中受益。

2021.12.18/下午

于自居

世 界 各 地!加拿大篇!

梦 幻 联 动!ggtalk!

又是一期世界各地系列,本期节目我们邀请到正在加拿大过冬的友台主播梁杰,跟我们分享下加拿大与国内的文化差异。

各位亲爱的听友们还希望听到哪座城市的节目呢?在留言区告诉我们吧~

P.S. 嘉宾勘误: 节目中提到的 5 发子弹限制是长枪,手枪是10发。所以左轮手枪是可以装满子弹的。因为手枪只能在靶场用,所以子弹限制放宽了一点。

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

fyfyFM进群推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

你好,我是 Justin。

2021 年就快结束了,以前我不怎么关注年份交替,四季变换。但今年因为个人 OKR 实践,日期仿佛也变得重要了起来。

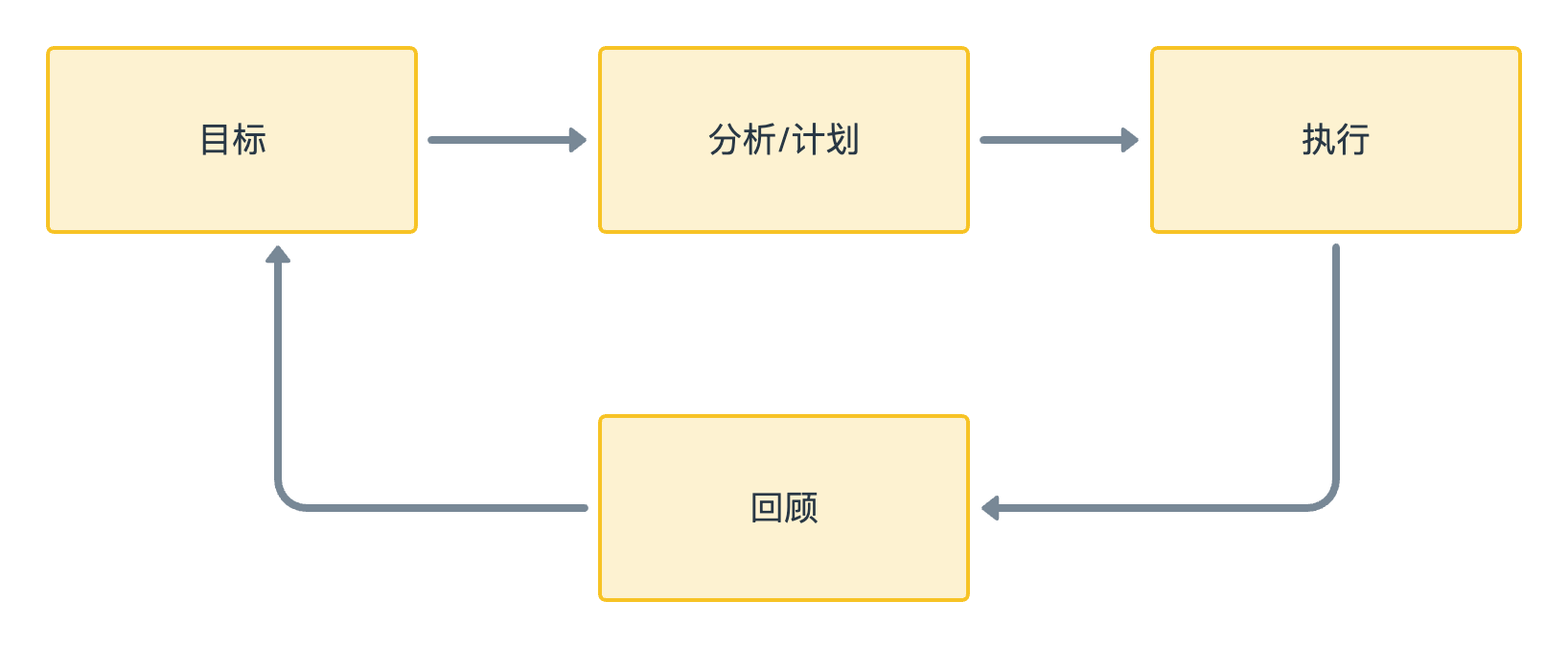

这是我的个人 OKR 实践第五篇,我将在本文讲述我的回顾/修正方法,和具体执行时所采用的工具。

至此,本系列也将告一段落,希望明年再看时我又能有新的进展。

在第二篇中我提到 OKR 需要有自我修正的能力:

这就好比在大海中航行,先有一个目的地,然后设计航线,再升帆起航,在途中对抗风雨,披荆斩棘最终抵达。但是这个过程中需要时时测量是否偏航,需要决策是否修正方向,甚至是否需要变更目的地。所以上述三段论还需要测量与修正以实现自我完善。

我一直有做月度回顾的习惯,所以今年尝试 OKR 时我延续了这个做法:在每月底回顾这个月都做了什么,设想下个月需要做什么。

具体来说,我使用 Google Calendar 设置每月 30 号的重复提醒事件,二月份则单独设置为 28 号每年提醒。如果读者朋友想要实现更完美的“每个月最后一天提醒”可以参考这里。

那么如何进行回顾呢?

以前我会把这个月发生的重要事件罗列出来,看看都发生了什么,大概长这样:

诸如此类。另外我还有 OKR 计划的 Todo List,Habit Tracker 记录的数据等等。把这些汇总到一起可以看出本月的进展。

但只记录不分析的话“莫得灵魂”,所以后来我参考 Lavendaire 的做法,每个月 Review 时问自己下述问题:

Lavendaire 每次更新影片还会带一个 bonus question。比如十二月在美国因为临近圣诞节,大家会跟家人朋友们相聚,所以十二月的 bonus question 就是:

我觉得这个结构算是不错的启发,涉及整体评价,做得好的部分,需要改进的部分,甚至还有对未来的想象。

概括一下,我采用的回顾方法是:

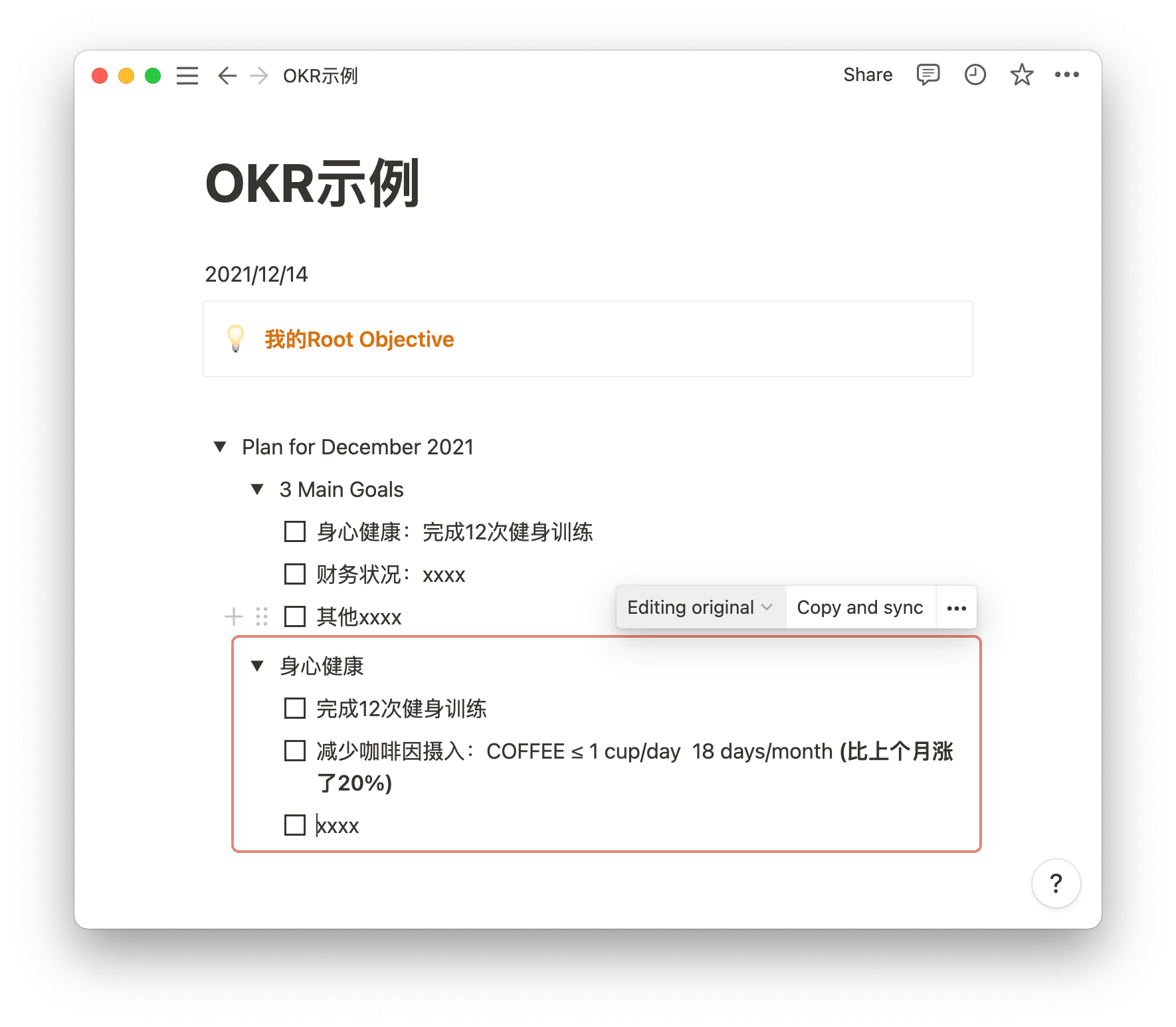

在第二步进行分析时可以对目标进行修正。比如我的 Habit Tracker 有一项是“减少咖啡因摄入”,月度目标设置为“一天只能喝少于等于一杯的咖啡,总计 24 天”。当我发现这个目标已经连着好几个月无法达成的时候,我可以降低目标,改为总计 15 天。如果完成情况不错,则可在此基础上适当提高目标,循序渐进。这种调整比较适用于 Objective 被我认可,但 Key Results 的设定高于/低于评估的情况。

设定目标时我采用 SMART 原则,即:Specific(明确)、Measurable(可衡量)、Achievable(可达成)、Relevant(相关)和Time-bound(有时限)。简单易懂,读者朋友们可以参考一下。

另一种情况是在回顾阶段我发现这个 Objective 定得不合理,“这都是什么玩意儿”。这种情况下我会删除或修改这个 Objective。

关于 OKR 这个东西,大家从公司、组织的层面接触到的可能跟以前的 KPI 大差不差。事实上合理的 OKR 不应该跟 Performance Review 挂钩。因为 OKR 设计的原则是要“挑战自己不一定做得到的事情,不太舒服,且有野心”。如果跟 Performance Review 挂钩,大家就不愿意设定做不到的目标了。另外公司的 OKR 或多或少都是由老板给员工指派的,再理想化的宏大愿景,拆分到一线员工身上也不一定能完全符合员工的意志,所以会带有一点强制的意味,让人产生“OKR 就是要强迫我做一些事情”的感觉。

但是个人 OKR 不应该是这样的。

如果一个计划不是我发自内心认同的,我肯定坚持不下来。最好的计划是让我根本想不到“坚持”两个字,因为它怎么也带点苦闷的感觉,最理想的计划应该是“享受其中”,哪怕遭受一定程度的痛苦和磨难。

所以我自己实践下来,KR 设定必须是:

在回顾阶段,如果我发现 KR 或 Objective 并不是我真正认可的,那么它可能只是一个“想要”的东西的表象。

比如大多数人都“想要”变得富有,但是富有本身不是目标。富有给我带来的美好生活,才是我“真正想要”的。所以这样的 OKR 就可以在回顾阶段发现并修改。

那为什么是在“回顾”阶段才能修改呢?我一开始不制定这样的目标不就好了吗?

原因就在于,不经过实践就没法知道。只有实践才能证伪或证明,所以必须尝试过,才知道适不适合自己。

至于实践之后如何分析,我觉得可以参考 Tim Urban 的这篇文章的做法:

作者把人的欲望比作一只八爪鱼,每只触手代表一种欲望。这只八爪鱼不仅触手多,而且触手之间会互相打架,甚至触手内部有时候都达不成一致。所以分析自己的 OKR 是否合理的时候,可以利用文章介绍的“地下审讯室”的办法,把一个个“想要”的欲望关进去做一次深度的审讯。

一层一层剖析完自己的想法之后,这些“想要”有时候并不真的是自己想要的,可能是你的父母,或者朋友想要的。在个人 OKR 的回顾阶段,这些“想要”就可以揭开面纱,从中找出自己真正想要的东西,或抛弃属于别人的“想要”。

只有这样,才能修正自己的航向,才能找到内心认可的 OKR,才能充满斗志地“享受其中,哪怕遭受痛苦”。一条船要航向自己想要的目的地,顺流而下当然比较省力,但是一路顺风顺水到达的地方,就是自己想要的地方吗?如果不是,那最好这条船得有自己的动力,能够时时修正自己的方向。哪怕现在我还不知道自己要驶向哪里,至少不是被大风推着我随波逐流。

Tim Urban 在文末有句话写得非常好:

My goal for the future isn’t to avoid mistakes, it’s for the mistakes I do make to be my own.

希望未来我们犯的错都是属于自己的。

这个系列我提到的工具很多,都是我平时留意积累的:

这些是适合我的工具们,当然不适合所有人。所以接下来我分享一下我自己是怎么发现或发掘它们的。

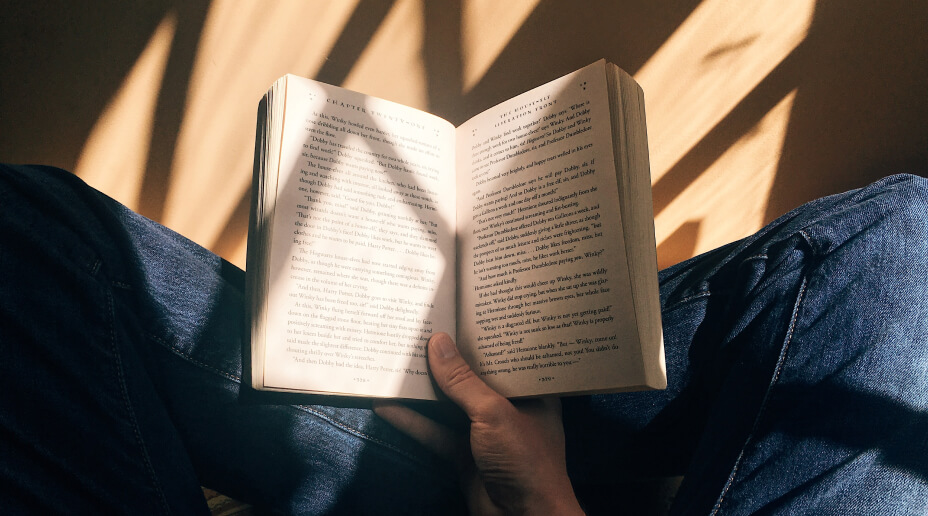

我从小就喜欢读书,小时候最喜欢做的事情是爬父亲的书架,也经常把我姐姐的课本拿来读,觉得非常有趣。印象中,学生时代老师给我们布置的每月读书笔记作业我是做得比较轻松的。所以从喜欢做的事情上真的能收获一些东西,只是需要一点小技巧。

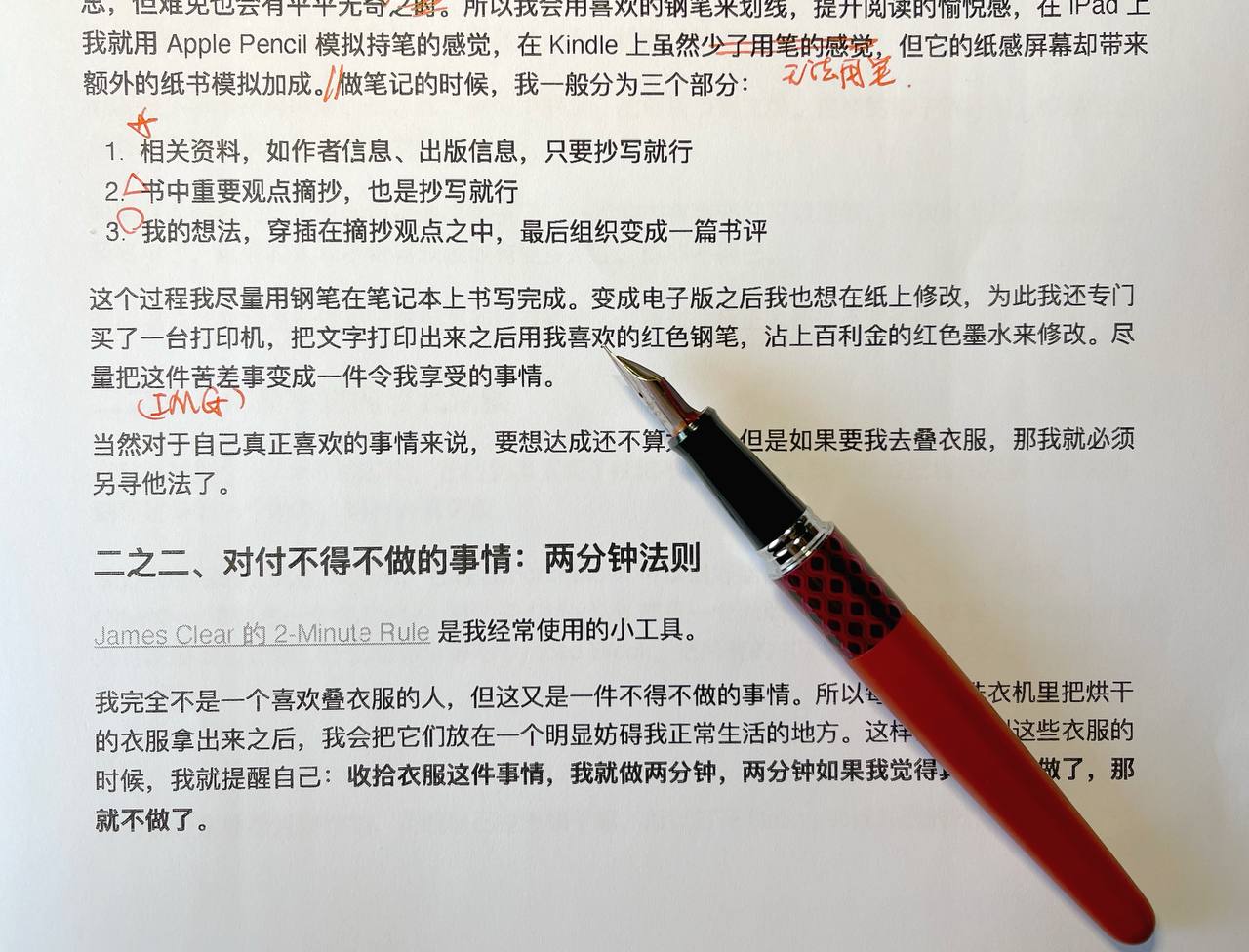

早期读书的时候我更希望保持一本书的绝对整洁,翻页时小心起皱,甚至连页角都舍不得折起来。后来也许是受我父亲读书时在书中留下的划线和笔记的影响,我也开始在书本中写了起来。

现在我不管阅读纸书还是电子书,都会划线做笔记。读完之后我再在笔记本上做读书笔记。做笔记的过程是我二次思考的过程,有些想法在第一次阅读时候我会在书本空白处写下,或者电纸书上留下备注,做笔记的时候我会把这些想法再次发挥。

我的读书笔记几乎都在笔记本上用钢笔写成。一般做三种标记:

一般做完了笔记我对一本书值得学习的部分会更具印象。

阅读和做笔记是我非常喜欢的一种学习方式,如果读者朋友们有自己喜欢的学习方式也可以试着发掘一下,可能会有意想不到的效果。

大部分时候我会在完整读完第一遍之后才做读书笔记,但也有少量例外。比如我在阅读《被讨厌的勇气》这本书时,因为作者阐述的阿德勒心理学的分析方法很多,所以我干脆边读边在笔记本上用我自己的例子进行分析。

这种阅读不限于“书本”这个形式,像《Steve 说》节目提到的“个人成长史”,刚才提到的 Tim Urban 的文章也适用。

我从阅读和笔记中学到的东西很多,像 Sleep、Atomic Habits、《怦然心动的人生整理魔法》、《自控力》、《影响力》、《了不起的我》、《人生十二法则》、《随机漫步的傻瓜》这些书都给了我不少启发。在我的博客上,我以《每周读书》为系列名写了 153 篇文章,《枫影夜读》 为系列名写了 22 篇(截止2021年12月)。对我来说,读一遍书我不太容易记住有趣的部分,但做笔记给我带来的二次思考却可以轻松加强这种印象。有知有行引用的屠夫1868的这篇文章把做笔记、写书评这件事情称为“长半衰期”的事情,我觉得还满贴切的。

与看短视频获得感官刺激相比,阅读、写作这件事情并不轻松。我的做法是尽量让自己乐在其中。即便我本来就喜欢阅读,但读一本书总会有高低起伏的时候,读到引人入胜之处自然茶饭不思,但难免也会有平平无奇食之无味的时候。所以我会用喜欢的钢笔来划线,提升阅读的愉悦感,在 iPad 上我就用 Apple Pencil 模拟持笔的感觉,在 Kindle 上虽然无法用笔,但它的纸感屏幕却带来额外的纸书模拟加成。

做笔记的时候,我一般分为三个部分:

这个过程我尽量用钢笔在笔记本上书写完成。变成电子版之后我也想在纸上修改,为此我还专门买了一台打印机,把文字打印出来之后用我喜欢的红色钢笔,沾上百利金的红色墨水来修改。尽量把这件苦差事变成一件令我享受的事情。

当然对于自己真正喜欢的事情来说,要想达成还不算太难。但是如果要我去叠衣服,那我就必须另寻他法了。

James Clear 的 2-Minute Rule 是我经常使用的小工具。

我完全不是一个喜欢叠衣服的人,但这又是一件不得不做的事情。所以每次把烘干的衣服拿出来之后,我会把它们放在一个明显妨碍我正常生活的地方。这样当我看到这些衣服的时候,我就提醒自己:收拾衣服这件事情,我就做两分钟,两分钟后如果我觉得真的不想做了,那就不做了。

通常情况下我都顺利把衣服收拾完了。这可能跟人类的心理状态或思维方式什么的有关系我不清楚,总之对我来说是一个非常实用的技巧。

James Clear 就是 Atomic Habits 的作者,可见阅读和笔记还是让我学到不少小技巧。

有时候我会用这个技巧帮助我剪播客。我的工作上下班时间都比较晚,每天回到家之后我什么也不想干,只想看点不用动脑的娱乐视频然后洗洗睡。但如果播客节目的排期摆在了那里,那么剪节目就成了另一件我很不想做但是不得不做的事情。

这时候我会跟自己说:我就新建一个 Audition 的工程,把音频文件放进去,就这样。结果一般情况下我就开始调音量,降噪,对齐时间轴,顺利地剪起了节目。

我觉得这个小技巧就像一个钩子(Hook),它帮助我启动了脑袋里的某个引擎,然后大脑就像被放上了轨道的火车一样,嘟嘟嘟往前跑了。所以,发现更多脑袋里的钩子,是我一直在做的事情。

这是我在第一篇文章就提到的:一般我只要跟人约好了就不会爽约。

所以很多事情我可以通过跟人约定时间来解决,比如录节目、去健身之类。这样的钩子很好用,但是它也有两面性:我不喜欢爽约的人。

如果有人跟我约好了时间但是他放鸽子了,一次临时有事还可以理解,两次以上我就把他加入黑名单了。这样的人我不会喜欢跟他有更多来往,除非万不得已。

有时这会让我错过一些不守时但其实很有趣的人。

不过,反正也没什么不能错过的,对吧。

自我认知是个人 OKR 的基础,即使是第五篇了我也再次重复一遍。平时我会把自我观察中发现的细节记录到一个地方,时不时更新一下。

最近我使用的工具是 Notion,它的 Synced Block 可以很方便地管理个人 OKR。我的大 Objective 单独占一个主 Page,每个子 Objective 都是一个 subpage。每个月会有个 subpage 作为月度回顾和计划。计划的部分放进 Synced Block,把所有的 KR 链接到对应的子 Objective Page 里。

因为我经常要看月度计划,提醒自己今天该干嘛,所以打开 Notion 会成为我的日常习惯。为此我还在 iPhone 桌面放了一个 Notion Widget,直达 OKR Page。这样当我发现自己有个什么新的特点可以发展成钩子的时候,我就往 Notion 里记录一下,后续继续思考看怎么发展利用一下。

比如之前跟同事聊天他说我聊工作话题跟聊其他话题很不一样,反应很快,很职业化。当时我就留意到这个有趣的观察,然后把它记录下来。后来我的播客搭档问我是否要尝试一个新的节目形式时,我作出了类似的反应,仿佛风险与我无关似的。我发现这可能是一个可以被我利用起来的钩子。

如果我自己想到新尝试的风险,此时内部的自我肯定会打退堂鼓。但如果我能找一个朋友代替我问出这个问题,可能瞬间我就换了另一个视角,果断帮自己作出了决定。这在旁人看来,似乎就是叫做“勇气”这样的东西。所以最近在我的桌上摆了一只小公仔,想以“小黄鸭调试法”这样的方式试着发展一下这个钩子。

这是我寻找和发展钩子的办法:记录平时的自我观察。

之前我在 YouTube 看到有些人会做 Morning Pages 练习,就是拿起一个空白笔记本,往上面随便写东西,过程中可以不需要思考,天马行空,想到什么写什么,直到写满三页为止。

我在这篇文章提到我想要 Hack 我自己的大脑,所以用自称为 Flow Writing Practice 的方式进行书写练习。先不用管这个中二的名字,当做一个代号就行。平时我会在开头写上 FWP xxx 和日期,然后就往笔记本里倒入我的想法。

FWP 271 21.12.12

...

多数时候我会选择一个最近在思考的话题来写,有时我什么也不想,乱写。有朋友说我这不是在写日记嘛。其实我会用加密的 Day One app 来写日记,写 FWP 的时候跟写日记稍有不同。不过读者朋友们如果有写日记的习惯,直接用日记来做这个练习也没什么问题。

截止目前我已经写了 271 个 FWP,每次书写会尽量填满一页 A5 的 LEUCHTTURM1917 笔记本。多数时候我不会回过头去阅读,因为有意思的东西大部分已经变成一篇或多篇完整的文章发出来了。比如你正在阅读的这个 OKR 系列,就是从 FWP 的一两篇思考开始的。

昨晚写完这篇文章,今早开车上班的时候想到一个新的钩子:我受工具与环境的影响很大。

比如我的车,马力不大但调教得很好,操控感和油门响应性也很不错。所以我在马路上会倾向于开快一点,每次遇到慢车并排时就觉得郁闷。但是回想我在旅行时租的更小马力的软绵绵的车子,即便油门踩到底也是超车无力,这种的情况下我反而开得特别放松。反正也开不快,索性就慢慢开吧。

所以工具给我带来的影响挺大的。我倾向于用纸笔书写替代键盘也是想通过物理的方式降速。因为打字的速度比写字快,能跟上我的思维,但这往往意味着罗里吧嗦和不严谨。

我听黑胶唱片,去幽暗的自习室,选一个能看到海的地方看书度假,都是在利用环境带来的刺激。

我也不记得从什么时候开始意识到这点的。

也许是 2014 年读到《怦然心动的人生整理魔法》受到了启发?也许是听黑胶时感受到无法快进,无法选歌,隔一段时间要去翻面,却能欣赏一张专辑的完整作品带来的体验?

总之,环境与工具对我的影响很大。所以我会有意识地利用这一点,尽量营造一个适合吸收或产出的环境。

跟金融市场所谓的“周期”一样,人也会有周期。一般每年四月份我的情绪会偏向多愁善感,七八月份会进入全年低谷,十月份之后又会迎来高产时期。不仅一年有起伏,一个月,一天,甚至阅读一本书的过程也会有起伏。

所以我给自己设定每个月要发布多少文章,多少期播客节目的目标,不一定每个月都能完成。但是没有关系,只要平衡了高峰低谷之后,平均下来今年能够达成,那结果就还不赖。

所以给自己的预期就不应该是,这个月的指标没达成啊,我是不是懈怠了啊,或者这个月我超额完成了,我真是个天才,下个月挑战 dobule!

如果这样想的话,恐怕这个 OKR 计划不出两个月就要凉凉。

我觉得个人 OKR 的好处是,可以通过一年的数据来验证 OKR 是否达成,而不需要过度关注陷在局部时期,导致自我膨胀或自怨自艾。

今年枫言枫语播客超额完成了播出 24 期节目的目标,平均下来达到了我的预期,但是我们每个月都能播出两期吗?

没有。

月有阴晴圆缺,人有潮涨潮落,一直保持高产并不合理,周期波动才是常态。

从 2021 年四月至今,我的个人 OKR 实践了不到一年,却已收获颇丰。

我觉得不管是 David Allen 的 GTD,还是 Ryder Carroll 的 Bullet Journal。这些方法适合创始人却不一定适合所有人。能从这些系统中学到适合自己的技巧才是最重要的。

而要做到这一点,只有一个办法:实践。

只有真的去尝试过 GTD,才知道为什么 Things, Omni Focus 要这样设计,才知道为什么它不适合我,顺便在学会 GTD 把模糊任务转变成具体可执行的 Action 的处理方法之后,全身而退,继续寻找和学习适合我的方法。

最终在不断的实践中,探索出属于自己的,无需坚持,只需享受的方法。

希望读到这里的朋友们,都能找到适合自己的长期计划实践。

感谢你读到这里,我是 Justin,希望明年我们都能向理想的自己靠近。

2021.12.13/夜

2021 年快结束啦!

今年我台经历了不少事情,两位勤奋的主播不仅实现了半月更的小目标,甚至在年底实现了一小段时间周更,可喜可贺。

今年一路过来有欢喜有忧愁,我们在运营和节目内容上也尝试了很多不同的东西,收到了很多热心听众的反馈,这种感觉很奇妙。

感谢听众朋友们一直以来的陪伴,让我们在科技与人文的声音中共同成长吧!

欢迎大家在小宇宙 App 评论区参与本期节目互动,我们将随机抽取 8 位听众送出小礼物哟~

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

fyfyFM进群推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

你好,我是 Justin,这是我写给自己看的个人 OKR 实践第四篇。

我的个人 OKR 是给自己量身定做的,所以不建议读者朋友们照搬,但希望我的实践过程能对大家所有启发。上一篇分析“身心健康”时我发现每个领域都应该当做专业领域来学习。但是健身这个领域个性化的特点比较强,男的、女的,想纠正体态的,想练成大肌霸的,想练成小鲜肉的,饮食与训练计划差别很大,上手曲线并不低。所以有没有简单一点的,通用一点的办法,可以直接抄别人作业的呢?

我发现“财务状况”这一项就有这样的“简单方法”,这里我选择抄且慢的作业。

资产配置、个人如何投资,这样的话题看起来特别专业,不过也正因为专业,所以学习资料很多,反而更容易入门。

在第一篇里我说,今年(2021年)股市牛熊转换之后,我认真学起了孟岩和张潇雨联合设计的《有知有行投资第一课》。这是一份免费的课程,帮助我从一个小白初步窥得投资的大门。

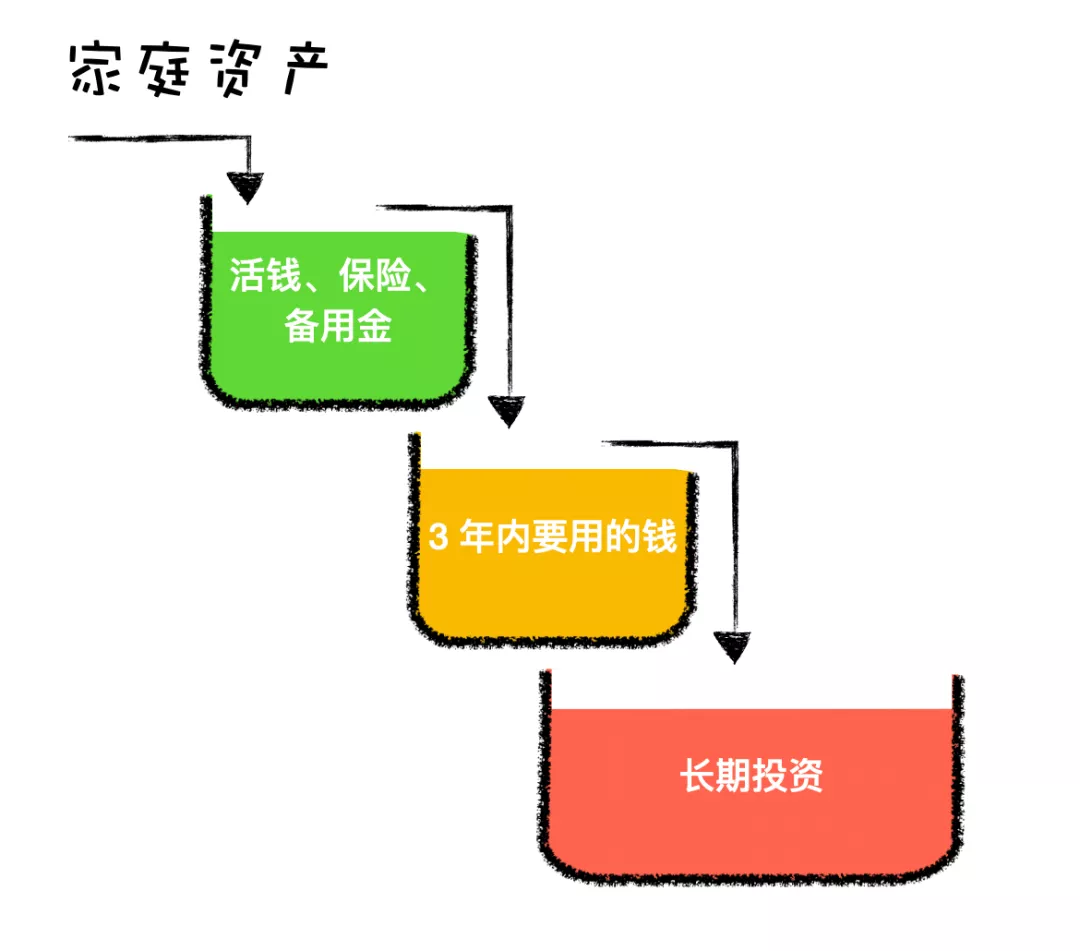

所以我的资产配置和财务管理基本照搬且慢的“四笔钱”框架,根据我的实际情况进行微调,这“四笔钱”分别是:

如同个人 OKR 的基础是自我了解,财务规划的基础是对自己财务状况的了解。此前我已经做过一段时间的全面财务统计,在这篇文章介绍过。简单说就是我写了个简单的服务,把每个月的电子账单导进去,它就可以帮我自动分类,接着我再导入财务管理软件(比如 MoneyWiz)进行分析。当时我在文末留下了一个疑问:

接下来我也不知道能从中分析出什么,能给我带来什么。我希望掌握全面财务状况之后,能帮助我更好地作出投资金融、投资自己或者其他的决策,但是我发现我并不知道应该怎么做。

且慢的“四笔钱”如同一本操作手册,给了我一个非常好的实践机会。对照“四笔钱”进行资产调整是相对简单的,先结合个人的状况进行分析,然后就是简单的数学计算了。每次制定计划时,我只需要算好这个月内需要投入多少钱到什么地方,是否需要调整资产配置即可。

实际执行过程可以参考有知有行的温度计进行月度定投、根据分析好的资产调整,“从A配置中买/卖N份,转移到B配置”等等。执行基本没有什么难度。

所以我的“财务状况”规划基础是:了解自己的财务状况。具体来说,我可以统计到我的全部账户(细分到银行、股票、理财、信用卡),每年每月每日的收支概况,精确追踪到某一笔支出/收入/转账。

首先,留出足够的“活期现金”,如果知道自己每月支出的话就比较好估算,如果不知道的话,可以预留月收入的两到三倍(月入百万的大佬应该不会看我这种穷人的分享吧😂)。且慢的建议是把这部分钱放到活期理财,比如各种宝,或者银行理财。我的做法是在银行的“xx宝”预留一个小池子,作为每个月信用卡还款和部分日常支出。月工资到账后,先把这个小池子填满,剩下的钱再流到其他的池子。

活期需要关注的是所谓的“流动性”,也就是转出来需要多长时间。一般都是实时到账、T+1之类的,有些“XX宝”的实时到账额度有限制,比如 1 万人民币。所以买入这种产品时需要考虑额度是否足够。

在研究这些各种宝的时候我发现,其实我对这些理财产品的认识都流于表面,完全不知道他们是如何实现“稳定保本收益”的。在不了解一个产品是什么东西的情况下就直接投钱进去,是不是有点不可思议。所以后来我读完了有知有行 App 里《投资知识体系》的全部文章,受益匪浅。里面不仅有货币基金是怎么获得收益的,“固收+”是个什么东西之类的知识,也有来自各个有名的“大V”的非常有启发的文章。我平时不喜欢读所谓“大V”的流行文,感觉像一本书被打上了“畅销书”的标签一样。但这也是一种偏见,并非所有的“流行”和“畅销”都没有价值,至少从 Tim Urban 的这篇文章我收获挺多,有知有行的中文翻译也非常不错,值得阅读。

第二笔钱是“稳健理财”,主要是预留半年以上、三年以内有可能会用到的钱。比如你计划明年买个房,或者已经买了房要准备一笔装修款。那么这笔钱就不适合放进股市,因为你不知道明年要用到的时候它是涨是跌。但如果你没有类似的打算,直接不留也可以。且慢的孟岩就说他暂时没有这个需求,所以跳过。

第三笔钱“保险保障”主要是给你自己和家人买保险的钱。保险不是为了收益,是为了在你的人生遭遇不测时,可以托底的资本。简单分为四种:基础医疗险、重疾险、意外险和寿险。一般在福利比较好的公司工作的话,公司可能会给你投团体保险,这四项都会覆盖。大部分是离职就失效,或者一年期,额度也不会很高。

所以还是需要给自己单独买一份保险,按年缴费。一般医疗险和寿险跟被保人年龄相关,越年轻保费越便宜,而且会按照第一期的保费交到期满。除了自己,家人的保险保障也需要考虑。即使从最“自私”的角度来说,如果家人生病了,需要由你来支付医疗费用,一般人都会支付的。这时候如果有一笔保险金支持,肯定比动用到自己的投资本金更好。我挺喜欢的博主《也谈钱》不仅提到给自己和家人买保险,还提前设定了遗嘱并时不时更新,可谓看得甚远。

虽然有些所谓“保险”自带理财属性,可以在符合某某条件后获得一定的收益。但是我把保险当做一项支出,认为这是一笔花出去就没有了的钱。人生是会波动的,这笔保险的支出不会影响我当下的生活,却可以减少我未来的人生可能受到的影响。

其实在我开始考虑购买保险之前,对保险行业知之甚少,甚至都不知道我们公司给每个员工都投保了哪些产品。但是亡羊补牢,为时未晚。现在开始学起,未来只会变得越来越好XD。不过保险行业细节太多,真要把自己变成专家其实也没有必要,所以我选择把如何挑选合适的险种这个难题交给专业人士来。我在某平台上预约了他们的免费保险顾问,他会打电话给我,根据我的实际情况给出建议。电话过程中我提出了很多小白问题,顾问会很耐心地一一解答,体验非常不错。最终顾问会给我一个具体购买的方案列表,由我自己决定是否下单,非常贴心。

四笔钱的最后一笔是“长期投资”。用作长期投资的钱,必须是“三年到五年用不上也没关系”的钱。像今年牛转熊的时候,很多人在股市中大起大落,情绪跌宕起伏,这种就属于仓位过高。最好的用于长期投资的钱,就是哪怕你全部输光了,也不影响你现在生活的钱。可以认为把前面三笔钱:活钱、保险、稳健理财都留好了之后,接下来三五年即便市场波动跌到谷底,也不会影响现在的生活质量。

这样每当股市、币圈大起大落的时候,社交网络充斥的各种搞笑的段子也好,看似真诚的说教也罢,全都可以无视。我会这样看待市场起伏:惟有长期收益才能看出投资策略的好坏,短期涨跌只是一种赌博。

“四笔钱”是且慢提出的做法,具有一定的通用性。但我使用的时候还是需要根据我的情况进行调整。比如也谈钱在这篇文章提到,他把资产分为三个池子:

跟且慢的四笔钱有异曲同工之妙。我在思考财务的 Objective 时参考了也谈钱的想法,把目标定为“躺着赚钱,小有所成”。

我不是一个会因为财富的涨跌而感到特别兴奋的人。所以我不太适合整天盯着市场波动和各种公开的不公开的信息进行短线操作,更何况我根本也不专业,跟投行的高手们博弈无异于肉包子打狗。所以我的 Objective 的前半段是“躺着赚钱”,晚上必须要睡得着才行。后半段则是根据我的能力设定为不努力踮起脚来就够不着的目标,毕竟太舒服的目标无法让人产生动力。

那么如何实现“躺着赚钱”呢?首先我会把当下手里风险过高的资产慢慢转移到风险更低,收益也更低的地方。比如把某些个股卖掉,换成能代表中国未来经济发展的指数基金。(看到这里,2021 年手里还持有大量“中丐股”的读者应该都能感同身受吧😂)。我的策略是分步进行,因为且慢的有知有行 App 也建议分批买入。我会设定一个金额和期限,比如 10 个月内,从某资产转移多少钱到另一个资产。因为是定投,至少要持有 1 年以上才可能盈利,所以我完全可以忽略短期波动带来的影响,晚上睡得香。

另外是“小有所成”。什么是小有所成呢?其实就是年化收益目标。也谈钱他针对自己的家庭状况和居住在德国的环境,设定了 500 万人民币本金,年化 10% 的收益目标。我觉得我也应该给自己设定一个目标。但是众韭菜皆知:股神巴菲特的长期年化收益也不过 20%,我一介凡夫俗韭岂可与金字塔尖相提并论?

参考且慢给出的年化收益阶梯:

可以看到我们至少要跑赢通胀,手里的血汗钱才不会贬值。能够超过这条线,才算投资“小有所得”。至于“大有所成”反正我是有自知之明,知道不需要考虑的。所以我的投资收益目标是至少跑赢通胀,最好能小有所得。这就是前面我说的需要努力踮脚。

有了战略目标,再加上四笔钱的战术手册,我就可以开始调整资产配置了。希望能跟也谈钱一样,做到投资躺赚,好好努力工作。因为根据以上分析,通过投资收益赚钱远不如当打工人 996 来得快。虽然很多人觉得打工挣钱太慢太辛苦,可惜现实就是这么残酷。

最近跟朋友聊天,他提到无论《思考,快与慢》、《影响力》、《自控力》还是《被讨厌的勇气》这些书,它们讲的很多道理都是相通的,甚至是重复的。我说道理相通很正常,唯一不同的地方在于,学完了这些理论之后,有没有亲自去实践过,有没有通过实践去验证过。有句流行的电影台词说:“听过很多道理,依然过不好这一生。”原因也很简单,多数人听完一个道理,觉得“好有道理啊!”,然后就没有然后了。

这是为什么呢?今年我读了《简·爱》这本书,我觉得女主好有勇气啊!我也要像她一样勇敢才行。但是我怎么才能像她一样呢?我不知道。所以我觉得,道理对于指导实践的作用其实很有限。可以被实践的,被证伪的理论比有道理的废话更有意义。

我根据且慢的“四笔钱”规划,设计了计划,然后开始行动。通过行动去验证这些方法到底适不适合我,有没有效果。

四笔钱的操作动作都很简单,一般只要真的想做都能完成。比如长期投资一项,我们可以设置一个定投提醒,发工资那天就在 App 上进行转账。那每次投入多少钱呢?看上面四笔钱的分析,留出足够的活钱、保险保障和稳健理财之后,剩下的就可以投了。如果你发现每月流进来的钱还不够注满前面的池子,嗯,那现阶段还是先别考虑这些劳什子玩意了,好好努力赚钱吧(这也是且慢和也谈钱都建议的法子)。如果还有剩下的钱,那可以参考有知有行 App 里的市场温度计,跟着他的指示投钱。

其实除了投资这种带有详细战术手册的事情之外,生活中我们还会遇到更多无法“一步兩步三步四步望著天手牽手”的事情。所以下一篇文章我会分享一些我个人的自我驱动小技巧,这些技巧当然不会适合每一个人,但是希望我寻找适合自己小技巧的方法能给你带来一点启发。

不知道在读这篇文章的你是否有在做长期计划呢?如果你也有长期计划经验的话,不妨在留言区分享一下你的做法吧。

你好,我是 Justin,这是我写给自己的个人 OKR 实践第三篇。如果你还没有读过前面两篇(01、02)的话,不妨先移步读一下。

前面两篇,我给自己设定了一个非常含糊的大 Objective:向理想的自己靠近,然后又把这个大 O 按照“生命之轮”的启发拆解成了五个小 O:

我不建议读者照搬这些目标,每个人应该根据自己的情况进行拆解,每次回顾时也可以进行更新。前面两篇我也介绍过,我的 Objectives 一直处于变化当中,所以建议大家通过实践寻找适合自己的 Objectives。

得到这一堆小 O 之后,一开始我也不知从何下手,经过这段时间的实践我领悟到一个道理:我需要把每一个方面都当作一个“专业领域”来学习。所谓“专业”就是不经过一定程度的学习无法制定合理的计划。

我想这可能是很多人(包括我自己)照搬别人的方法,写好了计划却无法实施的关键原因。比如我在进行系统性健身训练之前就学习高手的五分化课表,结果不仅没有显著的进步,反而容易受伤,甚至越练越瘦。

所以接下来我以“身心健康”为例子讲述我走过的弯路。

作为一个长期坐在电脑前的码农,整日不运动,饮食不均衡,肩颈酸痛,作息日夜颠倒是常事。前几年我在经过一段非常艰难的新项目冲锋之后,觉得不仅身体疲惫,心理状态也受到不小影响。

后来在阅读了多种书籍之后,我猜想大体身体健康与心理健康是分不开的,正如 Jordan Peterson 在 12 Rules for Life(《人生十二法则》)一书中的第一条法则:

Stand up straight with your shoulders back

研究表面人体内的血清素和章鱼胺水平会影响人的心理状态,从而影响身体表现。书中以龙虾为例,血清素高、章鱼胺低的龙虾往往会变得趾高气昂,斗志满满,反之则垂头丧气,毫无战意。所以健康的身体理论上可以给我带来更加精力充沛,积极向上的心态。

过去我也经常上健身房,经常看健身博主的视频,读文章,学习怎么做分化训练计划诸如此类。但彼时的我并不明白,盲目参考别人的课表并不不可取。因为健身也是一个专业领域,新手看了一些视频,读了一些文章,感觉好像理论知识掌握了,但是一进健身房却怎么练怎么不对。更可怕的是,作为新手我还有一种迷之自信,这种自信不仅没带来好处,反而严重阻碍了我进行真正的提高。

所以年初我开始请教练,帮助我做系统性的健身计划。除去因为生病、疫情等不可抗力导致的中断,我大约进行了 6 个月的训练。期间我获得了看视频读文章无法学到的东西,比如正确的训练动作,肌肉发力感,合适的训练容量等等。当我作为一个小白在健身房模仿视频里的动作进行训练时,很多细节其实没做到位,导致力量分散,无法孤立刺激单一肌群。只有当教练用手指点到合理的肌肉发力位置,修正了细节,感受到孤立肌群肌肉充血的膨胀感时,才算真正学会了一个训练动作。

所以这是我在训练中学到的第一个教训:健身是一个专业领域,不仅需要理论知识,也需要累积足够并且正确的训练量。

以此类推,财务管理,人际关系等方面无一不是专业领域。

我在训练中学到更多的知识,获得更好的身体状态,更好的睡眠,更健康的饮食,又反过来让我获得更加充沛的精力,更加坚定的态度。

第二篇我提到《思考,快与慢》里把认知系统分为直觉的系统 1 和深度思考的系统 2。当身体状态变好了之后,我发现我在日常工作中也能更多运用系统 2 来解决问题了!这无疑是一个非常棒的正向反馈。

另一方面,在健身房冲击大重量时,也是对压力应对能力的训练。《Steve 说》的主播史秀雄经常练习巴西柔术,他提到一定要体验一下被人打懵的感觉,对你的个人成长会很有帮助。虽然我不练柔术,但当我在健身房冲击重量,举起远比上一个循环更重的哑铃的一瞬间,只觉泰山压顶。这时候你必须回忆起之前训练时的发力感,才能在保护好自己的同时把哑铃推起。

最近我正在冲击下一个阶段的重量,每次去健身房无论练什么都感到压力山大。因为教练会根据我当下的状态,把重量加到我不带辅助绝对无法推完的程度。这样的训练无疑非常有助于在现实生活中遇到突如其来的重压时保持冷静,沉着应对。

这些都是我从健身训练获得的正向反馈,而想要获得这种正向反馈就必须要去实践,去尝试。在我开始进行系统性训练之前,这些好处是我完全没有想象到的,甚至可能会被我的迷之自信给抹杀掉。所以一个合理的 Objective 一定是自己亲自实践后修正的得到的,而不是呆坐着靠沉思想出来的。

在我的个人 OKR 中,身心健康的核心其实不是“健身”,而是“习惯”。健身只是其中一个习惯。

那么怎样的习惯有助于身心健康呢?我从以下几个方面入手:

并据此设置 Key Results。运动我可以用去健身房训练的次数来表达,比如把 KR 设置为:11月内,一共去健身房进行 12 次训练(平均一周三次)。饮食则增肌减脂不同阶段有不同计划,不再赘述。

后来我从塔勒布的《随机漫步的傻瓜》中学到:真正的科学应当是可以被证伪的。比如牛顿物理学是科学,因为它允许我们证明它是错误的,而且确实已经被爱因斯坦的相对论推翻了。所以个人 OKR 是否有效也可以被证伪,而它的适用只限于自己,所以需要自己来提供可被验证的条件。

比如我自己设定的“减少咖啡因摄入可以提升我的睡眠质量”就是一个假设,我需要收集证据证明它为真或假。因为有些假设可能在统计学上成立,但对个体而言却未必有效。有些人每天喝咖啡喝到醉了都能睡得很香,但我不行。所以我在回顾阶段加入了监测和证明的步骤,如此,我就可以有效地甄别 KR 制定是否合理,后续应当保留还是舍弃。

我们以睡眠为例。睡眠的重要性奇高,受影响的因素又很多。所以我用 Sleep Cycle 记录睡眠时间和质量到 Apple 的 Health 里,这样我就有了可以观测的数据。因为闹钟也用这个 App,所以起床时它就可以自动记录睡眠时间,不容易漏记。根据我长期记录和观察的结果来看,睡眠质量低于 70% 时我当天的状态就会很差,高于 70% 之后不会有显著变。另外咖啡和酒精会对我的睡眠造成明显影响,通常过量之后第二天的状态会很糟糕。

会造成睡眠质量差的习惯就是坏习惯,反之则是好习惯。那我要怎么制定 KRs,提升睡眠质量呢?

James Clear 在 Atomic Habits (《原子习惯》)一书中写到:

It's not about time, it's about frequency.

要知道 frequency 就得做记录,我把这些习惯放进我的 Habit Tracker,以天为单位记录,每月回顾,这些习惯分别是:

我采用的 Habit Tracker 表格跟这个长得差不多:

![]()

咖啡和酒精都是精神成瘾类饮品,David Courtwright 在 Forces of Habit (《上瘾五百年》)一书中曾作过非常有趣的描述,上面提到的 Atomic Habits 也有不错的养成好习惯,戒除坏习惯的具体做法。我的想法很简单:想减少坏习惯发生的频率,就要先了解这些坏习惯的原理,然后再对症下药。跟本文所说的,把每个方面都当做专业领域对待是一个道理。我从 Atomic Habits 的 Crue → Crave → Response → Reward 四个阶段获得了一些灵感,找到了能帮我减少咖啡因摄入的方法,所以非常推荐诸位从阅读中找到适合自己的办法。

目前我控制每日咖啡因摄入量之后收获了一个非常棒的正反馈:晚上到了 12 点左右我开始有想睡觉的感觉了。已经很多年没有这种感觉的我还挺开心的。反过来我的睡眠质量检测和自我观察也表明上述假设是正确的,应该继续执行。

顺便再分享一个小技巧。我在读完 Matthew Walker 的 Why We Sleep 和 Nick Littlehales 的 Sleep 之后明白了昼夜节律的重要性,最好的睡眠应该有固定的入睡和起床时间。所以我给家里的卧室装上了电动窗帘,每天早上定时自动打开窗帘,让阳光把我唤醒。书中还有诸如调节空调温度,使用太阳灯代替我说的电动窗帘之类的做法,有睡眠障碍的朋友可以试着读一下。

以上是我目前针对身心健康所作的分析和计划,具体到每日执行的任务其实就很简单:记录。因为我有跟人约定了就会守时的弱点(以后我称之为钩子),所以只要跟教练约好时间,我的训练执行就不会有问题。这样保持健身频率之后很快可以养成好习惯。

至于戒除坏习惯,如果要展开说也会比较复杂,我就直接把锅甩给 Atomic Habits 这本书了,书里有非常具体的办法。

有了记录之后就可以制定月度目标。比如我的健身训练已经比较上轨道了,结合近期我脚上有伤不适合安排太密集的训练,所以目标设定为每周三次训练就足够了。等脚伤痊愈后可以试着一周四分化,每次训练后再加点有氧。属于不太需要照顾的目标。

减少咖啡因摄入的目标比较需要关注。一开始我设定的目标是:一个月 24 天满足“不多于一杯咖啡”。但这个目标对我来说还是太困难了,所以经过多次调整之后,最终下调到 15 天。11 月份因为实现的效果非常好,所以可以适当把目标往上调到 18 天。

可以看到我对身心健康设定的目标都是浮动的,每次回顾的时候进行调整。计划是做给我自己一个人的,只有我可以对自己负责。所以一定要设计一个踮踮脚能够到的目标,不要害怕一开始给自己的设定太低。因为根本无所谓跟别人比高低,只有跟自己比而已。

这样小 O 拆解也有了,计划也有了,剩下就是每日记录健康数据了。

人类身体的变化是极其缓慢的,一套训练动作如果按照一周三次的训练量,至少两三个月才有比较明显的变化。所以这段时间以来的训练也在给我的个人 OKR 带来正向反馈——健身是一个“我想要的现在要不到”的项目,非常适合长期计划。

而且说实在的,在现代社会这个复杂得难以理解的世界里,健身已经是少有的只要付出就一定看得到回报的事情了。

所以在这个环节我学到的:

关注自己的身心健康,关注自己的财务状况,看起来好像天经地义,但还是有很多人暴饮暴食,烟酒不忌,对自己的财务状况一无所知。为什么呢?爱自己不应该是再自然不过的事情吗?

其实并不。

因为这世界上最了解自己的人就是自己,所以自己是最清楚自己有多么糟糕,多么黑暗的。前文我提到可以使用史秀雄介绍的“个人成长史”的方法跟过去的自己对话,也可以学习《被讨厌的勇气》里的阿德勒心理学,建立分离的课题。下一步就是要在了解自己的基础上,试着去跟自己和解。

做自己的长期计划的过程,就是跟自己对话的过程,也是一个试图跟自己和解的过程。

修改本文的时候我已经做好了 12 月份的计划,我给“身心健康”设定了一个 Objective:Love Myself。爱自己真的很难,所以我在 12 月的计划中加入了一点小练习,希望能对此有所帮助。

最近我想到了一个有点蠢但挺有用的方法,我把身体分为头、上肢、核心、下肢四个部分,然后拆解每个部分,比如头部有眼耳鼻喉。每个部分分析一下是否有需要改进的地方,或者值得关注的地方。比如我觉得最近我的视力是不是下降了?那我是不是应该去眼科中心看一下,由专业的医生给我建议。

这种对自我表象的观察和由此产生的应对策略,我以为也是爱自己的一种表象。希望各位读者朋友都能发现自己,了解自己,爱自己。

因为唯有真的爱自己,才有可能做出适合自己的长期计划,才有可能真的执行下去。

下一篇我将介绍如何通过抄作业的方式,拆解我的“财务状况”小 O。

不知道在读这篇文章的你是否有在做长期计划呢?如果你也有长期计划经验的话,不妨在留言区分享一下你的做法吧。

更新于 21.12.05/下午

P.S. 抱歉我在文中多次提及自我了解,因为这是我觉得个人OKR能成立的基础,所以不厌其烦地重复。

世界各地系列!国~内~篇!

本期节目我们邀请到成都的程序员 @晓峰,跟我们侃下“耍都”的工作和生活。

大家还希望听到哪些城市出现在节目中,请在评论区告诉我们哟~

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

fyfyFM进群推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

枫言枫语,听见科技与人文的声音。

因为近期有些朋友向我们询问播客录音设备的问题,所以我们觉得可以直接写出来,给大家参考一下。

非常建议使用 iPhone 或其他苹果设备录音。

我们很多节目要跟嘉宾远程聊天,嘉宾一般没有自己的麦克风,这时候一台 iPhone 就是一个非常好的录音设备。只要在一个足够安静的地方录制即可。

不用担心 iPhone/iPad/MacBook 的录音质量问题,播客节目对音质的要求并不高,只要后期做好降噪处理,一般都能符合要求。

我们非常不建议一开始做播客就买昂贵的设备,因为没把节目做上正轨之前,你不知道是不是真的想一直做下去。先用 iPhone 开始,重点是要把第一期节目发出去。

如果已经决定好好做节目的话,那么可以考虑升级下设备,提升节目的音质。

我台的设备基本上照搬《声东击西》的一套。2019 年我们这期节目是在一个非常嘈杂的咖啡厅里录制的。当时徐涛的这套设备惊艳了我,所以回来我就直接买了一套(见文首图片)。

这套设备包括便携式录音机和话筒:

录音机带四个 6.5MM 话筒接口,顶部还有一个 XY 双声道接口,随机赠送了几个双声道麦克风,但是我很少用到,一般都用舒尔的话筒。

这个话筒录出来的音轨是单声道的,所以有音乐录制需求的小伙伴可以考虑升级。

我们使用 Adobe Audition 进行后期制作。这个软件中国官网无法直接下单,需要在美国官网下单,建议使用美国的 Paypal 账号。

更新于: 2021/12/03

你好,我是 Justin,这是我写给自己的个人 OKR 实践第二篇。

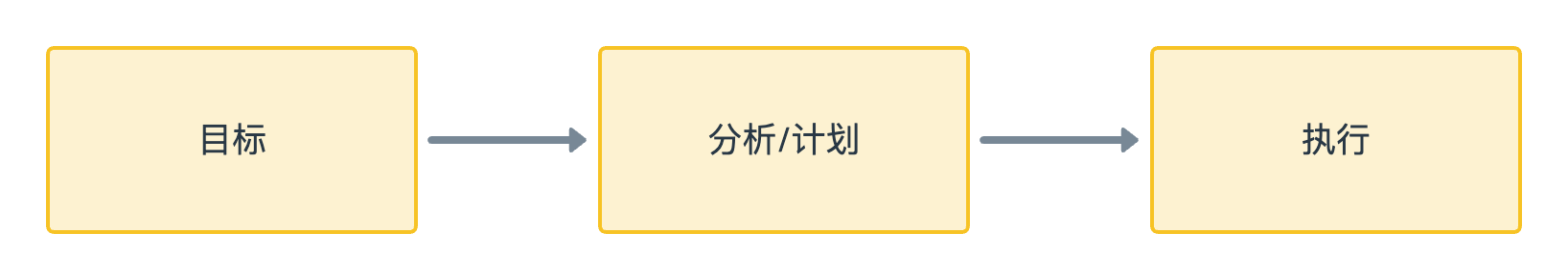

上一篇文章提到一开始我也没想那么多,只是把手里能用的工具都用上了。直到今年(2021年)十月底,我在做十月份的回顾和开启十一月计划的时候发现我根本不知道如何形容我的 dream life。于是我开始做大目标的拆解和分析,并在分析的过程中发现一个非常简单的道理:计划的三段论。

单纯从逻辑上讲,假定我知道“目标”是什么,假定对目标的“分析和计划”是合理的,那么只要我能够顺利“执行”完拆解出来的计划,我距离目标就更进一步了。

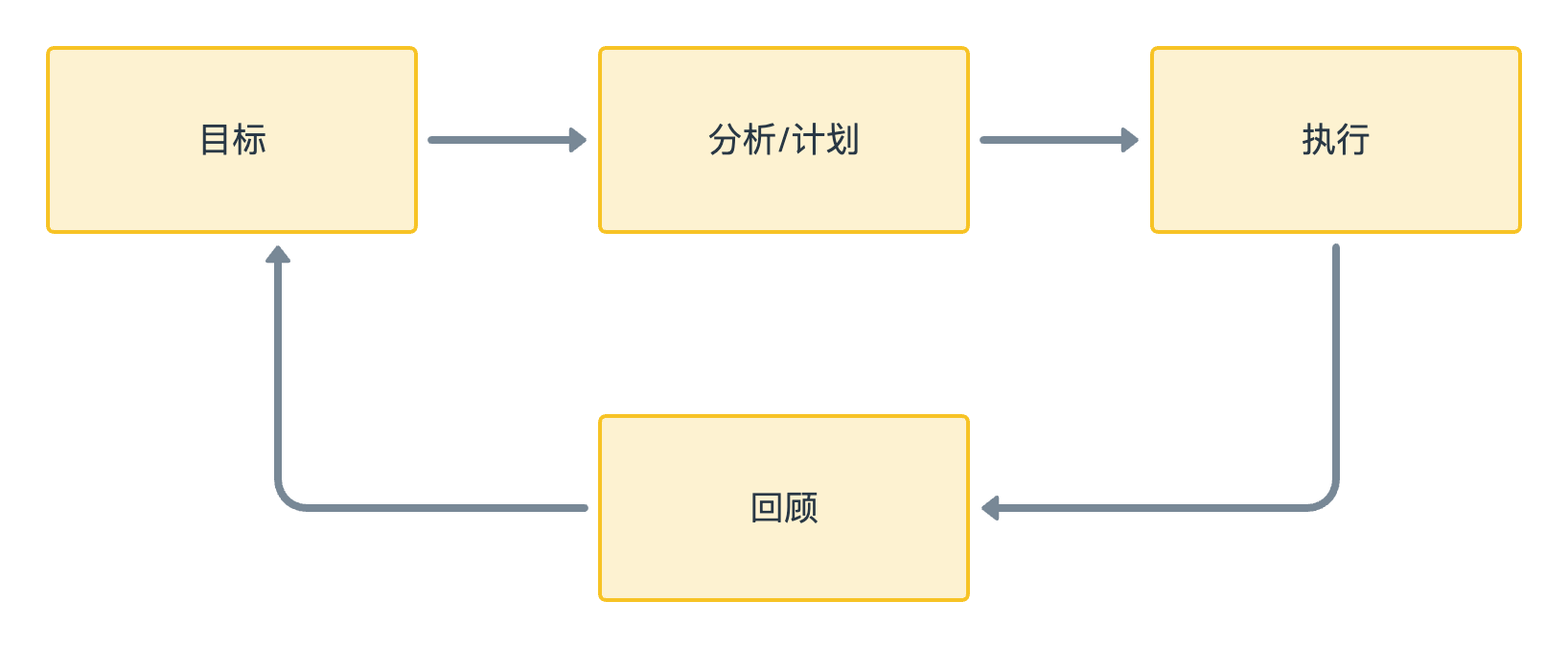

这就好比在大海中航行,先有一个目的地,然后设计航线,再升帆起航,在途中对抗风雨,披荆斩棘最终抵达。但是这个过程中需要时时测量是否偏航,需要决策是否修正方向,甚至是否需要变更目的地。所以上述三段论还需要测量与修正以实现自我完善。

这个测量和修正的过程我放在“回顾”阶段来做。周期性的回顾可以对我们的执行状况进行评估,也可以对目标进行评估和修正。

这个假设看起来没什么问题,但是如何确保每一阶段都能做到“合理”呢?根据我为时不长的实践,我觉得每个阶段都没法一步到位,回顾和修正在这里就显得尤其重要。

个人 OKR 不是公司 OKR,没有办法由一群人讨论敲定然后层层传递。个人 OKR 是自己跟自己的对话,只有我自己去尝试了才知道每个阶段到底适不适合自己。虽然无法集思广益,但是个人 OKR 的试错成本低,修正每个阶段也相对容易,这是个人 OKR 与组织 OKR 相比最大的优势。

这真的是一个很难的问题。

一开始我参考 Google 制定 OKR Objectives 的方法:

Objectives are ambitious and may feel somewhat uncomfortable

他说要足够 ambitious 甚至 uncomfortable,结合我在 Atomic Habits 这本书学到的,我应该关注我本人这个 Entity,我希望成为一个怎样的人,往这个方向思考。孟岩的这篇文章讲了他制定组织 OKR 的思路,可供参考。但是我觉得从非常宏观的视角去看使命、愿景之类的还不适合现阶段的我。所以我干脆把目光放得短浅一些,先关注当下的我。

去年(2020年)我觉得自己太弱了,所以在播客中立了个 Flag: Be a Tough Guy。这个 Flag 去年完成得还不错,所以今年我希望更进一步。

去年我的理论依据是:“一个人看上去从容自信,是因为它具备了解决所有问题的能力。”所以我觉得只要变得足够强大就好了,一切问题都可以迎刃而解。

真的是这样吗?我观察了一下身边的人,能力出众的很多,其中也有不受大家欢迎,我也不喜欢的。如果我都不喜欢,那我肯定也不想成为这样的人。

年初我受另一句话的启发,修改了我的理论:

Title makes you a manager. Followers make you a leader.

这种 title 一般是在学校、职场等地方,由其他在该体系中更高级的单位授予你的。你可以在这个体系中获得一定的权力与地位,可是一旦离开了这个体系,这个 title 啥也不是。我回想现实生活中认识的人们,确实有些人是值得追随的,有些不。那么我希望成为哪一种人呢?

这就是我年初设定目标时的思考,虽不完美,但好过没有。这个不完美的思考经过几个月的迭代更新,现在变成了:向“理想的自己”靠近。

这个目标显然还不够好,它不够具体,也缺乏可执行性,但它是现阶段的我希望航向的目的地,是受我的情感认同的。

丹尼尔·卡尔曼(Daniel Kahneman)在《思考,快与慢》(Thinking, Fast and Slow)一书讲认知系统分为系统 1 和系统 2。系统 1 大意是我们耗能低的,直觉的,快速判断决策的,多数时候无意识作出行动的系统;系统 2 则是耗能高,需要意识深度参与计算的,反应慢的系统。每年一到年底年初,就有很多人列出一堆新年愿望之类的,列完了就感觉好像做完了,搁一边不管了。我觉得这里面系统 1 的影响功不可没。因为列出来的东西满足了想象中的欲望,所以反而说了之后就再也不做了。既然它是系统 1 的缺陷,那就应该以毒攻毒,使用系统 1 来对付它。这也是我不断提醒自己的一点,设定的目标一定要是我的情感认同的,否则一定会影响后面的执行。

哪怕这个目标它缺乏可执行性也没有关系,因为这个缺陷,我可以交给“分析和计划”阶段来补充。

所以在设立大目标这里,我采用了 OKR 的做法,并在每个回顾周期重新审视我的 Root Objective,时时对其进行更新。在 OKR 中,大 O 又可以被拆解成多个小 O,我会针对每个小 O 设定 KR(Key Results),最终落到每个月的计划表中,成为 Bullet Journal 中的 Daily Tasks。

关于 OKR 是什么,如何实践,在网络上已经有非常详尽的资料,原理本身也不复杂,所以这里不再赘述。

严格来讲把 Objective 定为向“理想的自己”靠近不太符合 OKR 的要求,但既然是我的个人 OKR,又不是给组织用的,怎么对我有效就怎么来好了。

我的大 O 拆解过程跟定大 O 的探索是类似的,都是摸着石头过河。一开始我只是把手头已经在做的项目,或者把自己想到的没做好的事情简单罗列了之后进行归类:

然后我再对每个项目进行分析,试图制定一些看起来符合 SMART 原则 (SMART criteria)的任务(tasks)。因为我有一些小技巧可以促使我完成任务(比如上一篇文章提到的遵守约定),所以看上去这个东拼西凑的计划好像运转得还可以。

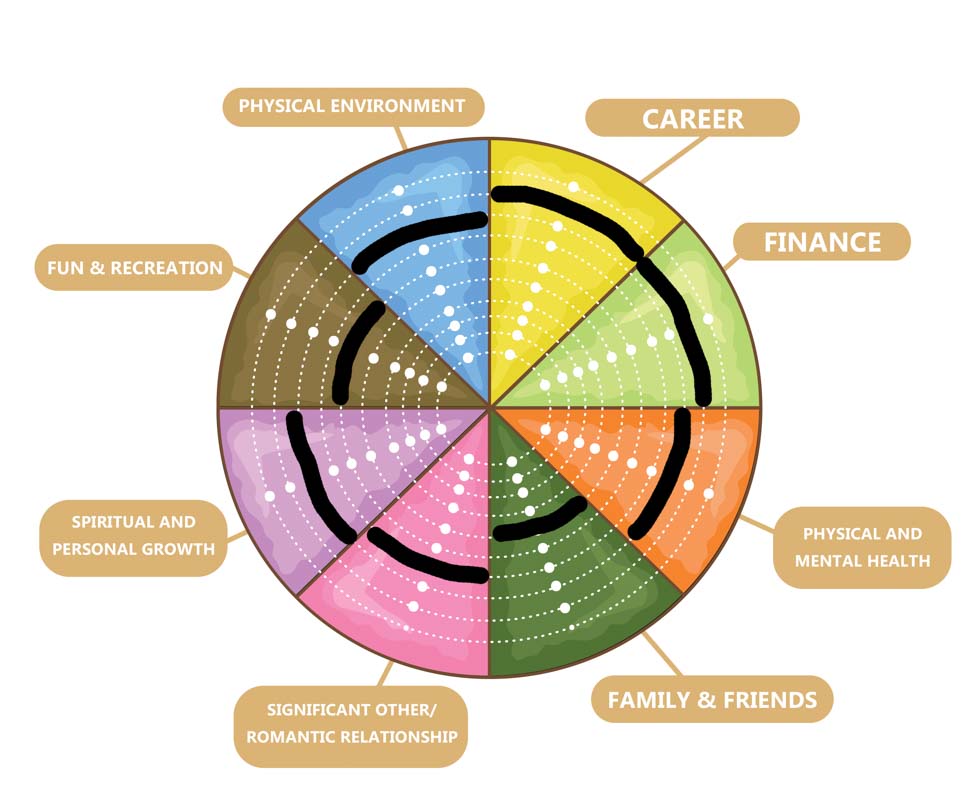

后来我发现这个做法并不科学,哪有人大 O 下来直接就拆成项目的。于是我想到去年上过的一个Coaching 培训课,老师在课上提到过一个小工具,叫做“生命之轮”(Wheel of Life),大概长这样:

假设用一个圆表示一个人的人生,图中每一个扇形就是人生最重要的八个方面(可以自己选)。每个方面有 0-10 的打分点,自己给自己打分后再把点连成黑线,如上图模样。

上课的时候,老师说“这个黑线连起来的轮子就是驱动人生的轮子”。结果在场参加培训的人,画出来的轮子都不会很圆。老师用这个工具来提醒大家,人生中是否有些非常重要的东西被自己忽略了。比如某个事业上成就很高的人,忽略了自己的家庭。理想化的人生应该每个方面都很圆满,没有短板,但现实是我们的时间精力有限,做不到尽善尽美。

即便如此,我们还是可以通过长期计划,试图在每个重要的“扇形”都做出一点行动,不至于完全不管不顾。

所以最近我又借用这个“生命之轮”的分法,重新给我的大 O 进行了拆分,目前分为五个部分:

看上去比按项目拆解好多了,暂时就这样,等下一个回顾周期我再看看是否需要更新(做 12 月计划的时候我又更新了一次)。

每个人的生命之轮各不相同,上班族的,自由职业的,有小孩的,没有小孩的。暂时我只分析了这几个方面,找出问题,提出目标,制定方案,然后分配到每个计划周期内执行。

假定我的简单三段论是成立的,那么只要我能按计划完成任务,理论上生活就变得越来越理想啦!

做出一个好的计划很难,仅仅是制定大 O,拆解小 O 这里我就已经费尽九牛二虎之力,脑袋都想秃了几个。但是我很喜欢 Paypal 黑手党的 Peter Thiel 在 Zero to One (《从零到一》)一书中说的:

Bad plan is better than no plan.

并且从上文叙述也可以看出,我给自己设定的大 Objective 一直在变,一直在“迭代”。拆解小 Objectives 的办法也在时时更新。所以诚如第一篇文章所云:一定要对自己足够诚实。

个人 OKR 是做给自己看的,你可以不公开给任何人。我个人的体会是,有些计划一旦说出来了,大脑就好像在告诉我“已经做完啦!”,反而再也不会去做了。所以我的建议也是除非是合作项目的 OKR,比如我和搭档一起做的播客节目,否则其他计划都只给自己看就可以了。Objective 是不是自己想要的,设定的计划能否真的被实现,这些务必务必要对自己坦诚。

只要能时时修正自己的 Objective 和计划,它就可以自我完善。所以计划做得再差也没关系,慢慢把它变得更好吧!

下一篇我将介绍我是如何根据小 O 设计具体计划的。

不知道在读这篇文章的你是否有在做长期计划呢?如果你也有长期计划经验的话,不妨在留言区分享一下你的做法吧。

2021.11.21/下午

于自居

P.S. 其实个人OKR这个话题的文章我10月底做回顾的时候就开始写,但是怎么写都不对劲,推翻重来好几次。我觉得作为一个还在探索中的人,不应该写这种看上去像在“教别人怎么做计划”的文章。所以最后我把写作的目标修正为“分享我自己的思考和实践过程”。即便如此,写了四篇之后我又犹豫该不该发了。有一天我做完11月份的回顾和计划,觉得比10月份又多了一些心得(比如我想到需要在回顾阶段增加一个“证明我的假设是正确的”的验证环节),于是在夜深人静的时候发出了第一篇。没想到读者朋友们不仅没有差评,还给我点赞了,这种真的很棒。谢谢大家。