哈喽大家好!本期节目我们邀请到了知名心理学播客《史蒂夫说》的主播Steve,来跟我们聊聊心理咨询如何帮助互联网打工人寻找人生意义感的话题。

过去二十年,中国互联网行业经历了高速的增长与近几年的挫折,很多互联网打工人在这样风云激荡的时代中感到焦虑,迷茫,不知所措。心理咨询是否能给我们提供帮助,又是如何给我们提供帮助的呢?

在和Steve的这场对话中,我们发现互联网打工人也好,其他行业的人也好,大家所遇到的问题虽然各不相同,但焦虑情绪背后的精神内核都是一致的。所以请大家跟我们一起,收听这期节目,希望听众朋友们都能有所收获。

fyfyFM进群推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

2024年2月2日Vision Pro终于在美国发售了。

最近各种YouTuber, Up主已经第一时间拿到机器各种酷炫挑战,不仅戴着坐地铁,还要挑战24小时不摘下来。Casey Neistat更是戴着Vision Pro踩着他标志性的Boosted Board穿行纽约,这很Casey。

虽然我们两位主播买的机器还在美国,但我们其实也体验了好几个小时的Vision Pro,就让我们走进本期的科技快乐星球,开启MR新纪元吧!

P.S. Justin: 本期节目中关于宝可梦公司一段,我(Justin)的问题没有搞清楚GF,任天堂和宝可梦公司的情况,在节目中凭记忆胡说了三家的历史。经听友提醒,本人意识到此举之不妥,诚心向诸位听友道歉。未来会尽力对没把握的内容double check,也非常欢迎听友们指正🙇♂️三家的关系可Google关键词获得。 P.P.S. Justin: 新版音源已将宝可梦公司一段删除,以免不熟悉的听友被误导。再次感谢听友的指正🙇♂️

fyfyFM进群推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

在之前的学习笔记《SwiftUI学习笔记04 – 如何调试SwiftUI?》有提到@ObservedObject容易导致View刷新被重复创建的问题。其中有一部分是我使用不当导致的。今天我们来分析下SwiftUI 中 @ObservedObject 与 @StateObject 的区别。

我们先来看一个常规的操作:

final class DebugViewModel: ObservableObject {

@Published var items: [String] = ["001", "002", "003"]

@Published var count = 5

init() {

print("DebugViewModel init \(Unmanaged.passUnretained(self).toOpaque())")

}

}

struct DebugView: View {

@ObservedObject private var viewModel = DebugViewModel()

var body: some View {

#if DEBUG

let _ = Self._printChanges()

#endif

NavigationStack {

DebugViewSubview()

List {

ForEach((1...viewModel.count), id: \.self) {

Text("\($0)")

}

}

.listStyle(.plain)

.toolbar {

ToolbarItem {

Button("+1") {

viewModel.count += 1

}

}

}

}

}

}

#Preview {

DebugView()

}

非常完美,DebugViewModel只会被创建一次,点+1按钮改变DebugViewModel的属性,自己就跟着刷新了。但如果我们引入一个DebugViewSubview,问题就来了。

final class DebugViewSubviewModel: ObservableObject {

@Published var count = 1

init() {

print("DebugViewSubviewModel init \(Unmanaged.passUnretained(self).toOpaque())")

}

}

struct DebugViewSubview: View {

@ObservedObject private var viewModel = DebugViewSubviewModel()

var body: some View {

Text("I'm a Subview. Count: \(viewModel.count)")

}

}

然后// 在DebugView的List上面加一个DebugViewSubview

NavigationStack {

DebugViewSubview() // <-这里

//…

}

我们看到DebugViewSubviewModel的创建时机是DebugViewSubview创建的时候。这时候我们再点+1按钮,SwiftUI在刷新时就会倾向于重新创建View。SwiftUI的View都是轻量的Struct,重新创建与绘制理论上应该是很高效的。但是这时候DebugViewSubviewModel也会随着View的创建而被重新创建一遍。每点一次+1按钮就会重新创建一次。

DebugView: _viewModel changed.

DebugViewSubviewModel init 0x0000000281c129c0

DebugView: _viewModel changed.

DebugViewSubviewModel init 0x0000000281ca44c0

DebugView: _viewModel changed.

DebugViewSubviewModel init 0x0000000281c9bc40

在之前的文章中,我们提到可以通过EquatableView或者Equatable来规避部分Subview的重绘。但上面这种用法其实是错误的,我们应该使用@StateObject而不是@ObservedObject。我们把上面所有代码都不变,只改@StateObject:

@StateObject private var viewModel = DebugViewSubviewModel()

这样再点+1按钮,就不会一直创建了:

DebugViewSubviewModel init 0x0000000282318500

DebugView: _viewModel changed.

DebugView: _viewModel changed.

DebugView: _viewModel changed.

SwiftUI提供了@StateObject, @ObservedObject和@EnvironmentObject这几种常用的Property Wrapper。

大部分情况下,我们用@StateObject来作为一个View的数据来源,通过@StateObject初始化的Property,即便View多次被刷新,其初始化方法也只会被调用一次。这样我们就不用担心@StateObject里额外添加的各种通知逻辑,异步读写数据逻辑被重复调用。所以上述例子中,DebugView和DebugViewSubview创建的两个ViewModel都只涉及View自身的数据,都应该使用@StateObject而不是ObservedObject声明。

当我们需要把Parent View的的@StateObject传递给Subview的时候,我们可以在Subview声明@ObservedObject。比如上述例子中,如果DebugViewSubview需要用到DebugView的DebugViewModel,那么我们可以这么写:

struct DebugViewSubview: View {

@StateObject private var viewModel = DebugViewSubviewModel()

@ObservedObject private var parentViewModel: DebugViewModel

init(parentViewModel: DebugViewModel) {

self.parentViewModel = parentViewModel

}

var body: some View {

Text("I'm a Subview. Count: \(viewModel.count)")

Text("parentViewModel Count: \(parentViewModel.count)")

}

}

这样,parentViewModel在DebugView中被+1了之后,DebugViewSubview也会跟着变化。这就是@ObservedObject的真正用途: 在不同的View之间传递ObservableObject。

DebugViewModel init 0x0000000283289dd0

DebugView: @self, @identity, _viewModel changed.

DebugViewSubviewModel init 0x0000000283ce6140

DebugView: _viewModel changed.

DebugView: _viewModel changed.

这时候我们发现,有些数据源我希望挂在App上为全局使用,比如一个帐号是否已登录之类的。通常我们会在App上创建一个@StateObject,但如果我有很多个View都需要用到这个数据,那我岂不是得创建很多个@ObservableObject然后一层层传下去?为了方便大家开发,SwiftUI提供了@EnvironmentObject。用于在View层级上传递数据。比如一个典型的SwiftUI App入口:

@main

struct SomeApp: App {

@StateObject private var appInfo: AppInfo

init() {

self._appInfo = StateObject(wrappedValue: AppInfo.shared)

}

var body: some Scene {

WindowGroup {

MainView()

.environmentObject(appInfo) // <-- 这里

}

}

}

在上述代码中,我把appInfo通过.environmentObject()传递给了MainView,这样它的所有Subviews都可以共享这个appInfo实例。只需要在MainView中这样写:

import SwiftUI

struct MainView: View {

@EnvironmentObject private var appInfo: AppInfo

// …

}

这样就能获得由App全局负责管理生命周期的appInfo。MainView的Subviews如果也想用到,只要依法炮制即可。

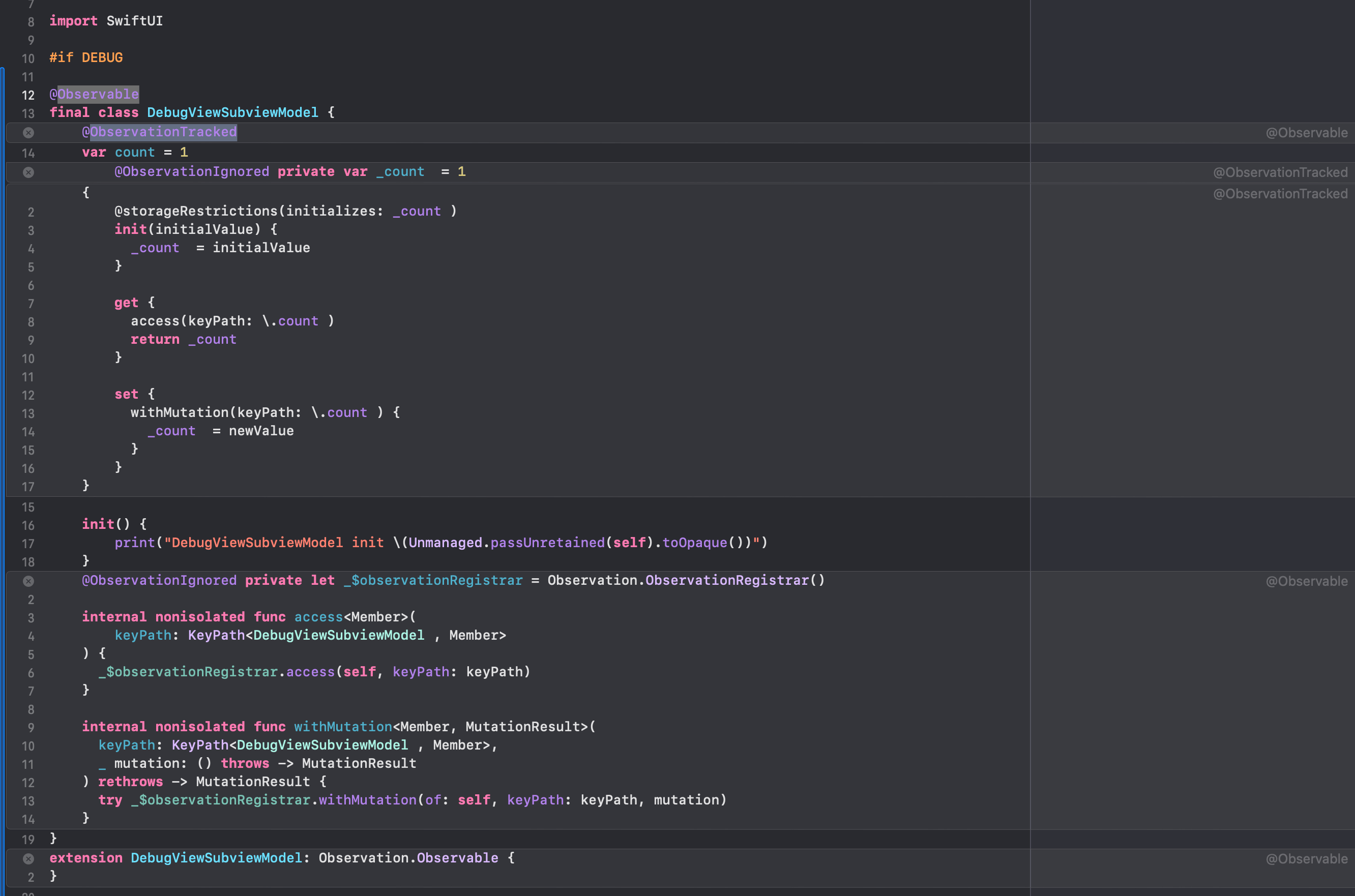

在WWDC23中,Apple推出了SwiftUI 5的新特性,用@Observable宏代替了@ObservedObject与@Published声明。我们可以把上面DebugViewSubview的代码改写为:

// 这里用 @Observable 声明整个类

@Observable final class DebugViewSubviewModel{

var count = 1 // <-- 这里删掉了之前的 @Published

@ObservationIgnored // <-- 不需要发出变更的通知用 @ObservationIgnored 修饰

var propertyWontSendWillChange = 0

init() {

print("DebugViewSubviewModel init \(Unmanaged.passUnretained(self).toOpaque())")

}

}

struct DebugViewSubview: View {

@State private var viewModel = DebugViewSubviewModel()

// …

}

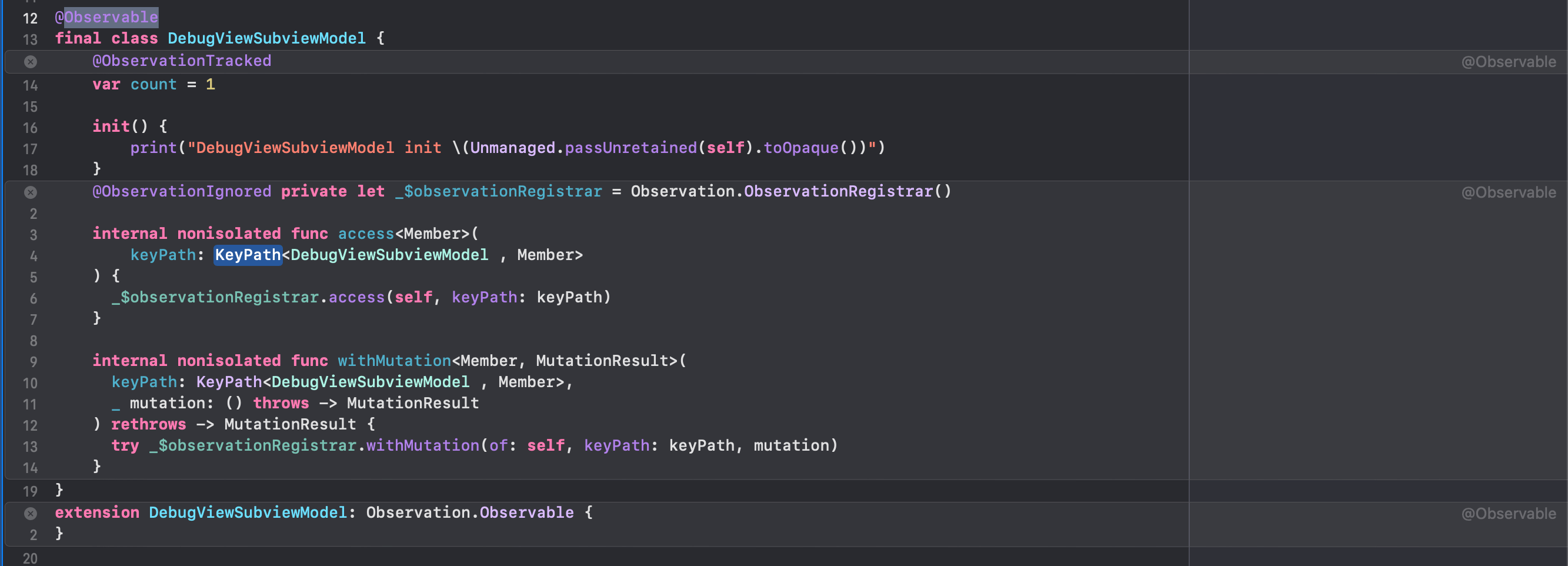

@Observable是一个Macro,在Xcode 15中我们可以通过Editor -> Expand Macro来看这它生成了什么代码,在此之前,我们需要确保有import Observation。

可以看到生成的代码很简单,_$observationRegistrar用来保存监听变化的对象,当@ObservationTracked属性发生变化时回调给监听者。func access<Member>()是getter,withMutation<Member, MutationResult>是setter。然后还让DebugViewSubviewModel遵循了Observation.Observable协议。

我们展开@ObservationTracked Macro可以看到:

每个@ObservationTracked property会生成一个private property,getter/setter用的就是上面那两个,从而实现监听和通知。

使用时我们改用@State代替@StateObject,如果是@Binding类型的,就用@Bindable声明。比如:

struct DebugViewSubview: View {

@Bindable private var viewModel = DebugViewSubviewModel()

// …

}

这些Macro的更新是有限制条件的: SwiftUI 5 only。所以如果你打算开发只支持 iOS 17 以上的 App,那就可以把所有的 @StateObject 全部替换为 @Observable Macro实现了。

但经过我的测试,如下声明的DebugViewSubview,因为DebugViewSubviewModel的Property Wrapper从@StateObject改为@State了,也就失去了@StateObject只会创建一次的生命周期管理特性。于是每一次Parent View的+1按钮点了,DebugViewSubviewModel就会被重新创建,跟我们使用@ObservedObject声明一样。

@Observable

final class DebugViewSubviewModel {

var count = 1

init() {

print("DebugViewSubviewModel init \(Unmanaged.passUnretained(self).toOpaque())")

}

}

struct DebugViewSubview: View {

@State private var viewModel = DebugViewSubviewModel()

//…

}

上述声明的代码,在Parent View里的+1按钮被按下以后,DebugViewSubviewModel会被不断创建。

DebugView: @dependencies changed.

DebugViewSubviewModel init 0x00000002814eb7a0

DebugViewSubview: @self changed.

DebugView: @dependencies changed.

DebugViewSubviewModel init 0x000000028149a7c0

DebugViewSubview: @self changed.

目前我没有找到什么好办法来规避使用@Observable下Subviews的重绘与标记为@State的ViewModel的重建,只能说这种刷新是设计如此。

综上所述,现状我还是使用@StateObject为主,如果未来要迁移到@Observable Macro我就得想办法解决Subviews里的ViewModel会一直被重新创建的问题。比如说,以后所有的ViewModel都需要跟View的生命周期分离,不可以由当前View来创建,而是谁能决定它被刷新,就由谁来创建。

比如DebugViewSubview它的ViewModel就交给DebugView来创建,这样它就不会因为View被刷新而频繁init。但是这样也不好,因为DebugViewSubview往下可能还有Subviews呢?我要把所有的Subviews ViewModel全部提到最上面一层来吗?用Environment确实可以做到,但我也不知道这样是否合理。

简单来说,SwiftUI 5这次带来的Observation升级,是直接把在View的生命周期内只会创建一次的@StateObject特性给砍掉了,必然会对我们原有的设计与写法产生影响。另一个方面想,也许是我们熟悉的MVC/MVVM不适合SwiftUI的设计理念,探索TCA架构能提供一个新的解决方案呢?

2024年的第一期节目,也是我们第一期正式的读书系列节目。一直很想做读书节目但可能过于期待反而导致无从下手,到现在连系列名字都没想到。

但无论如何总算是踏出第一步了,值得庆幸。本期节目我们聊的是郑雅君2023年出版的《金榜题名之后: 大学生出路分化之谜》一书。本书是作者根据她在复旦大学社会学系的硕士论文延展而成。作者访谈了复旦与清华两所国内知名高校共62名学生,探讨了中国大学生毕业出路的话题。根据大学生出身的不同,进入大学这个新的场域之后适应程度的不同,郑雅君提出了“掌控者模式”与“直觉依赖模式”两种不同的应对类型。

两位主播虽已大学毕业多年,但读到本书依然有很多感同身受之处。不知听众朋友中有多少是还在上学,或者在大学时期也遇到过同样的困惑呢?当时的自己是如何应对的呢?欢迎大家在评论区留言跟我们讨论。

同时本期节目也是我们的第一期正式的读书系列节目,也非常期待大家留言告诉我们你们对这个系列的看法,或者有什么期待我们聊的书,也欢迎推荐给我们。

fyfyFM进群推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

最近刚读完坂本龙一生前的最后一本书《我还能看到多少次满月升起》。这句话出自电影《遮蔽的天空》,坂本龙一为它制作过配乐。原文是这样:

因为不知死何时将至,我们仍将生命视为无穷无尽,取之不竭的源泉。然而,一生所遇之事也许就只发生那么几次。曾经左右我们人生的童年回忆浮现在心头的时刻还能有多少次呢?也许还能有四五次。目睹满月升起的时刻有还能有多少次呢?或许最多还能有二十次。但人们总是深信这些机会将无穷无尽。

我一边听坂本龙一最后一张专辑《12》一边写下这些文字。他无疑是一位活得十分潇洒的,英雄式的艺术家。我羡慕他的才华与勇敢与时代机遇,就像我喜欢的作家村上春树。在读到“我还能看到多少次满月升起”这样哀伤、不舍的文字时,我想到的是《挪威的森林》中那句:

死不是生的对立面,而是作为生的一部分永存下去。

这样讲或许有些大言不惭,但我并不想成为坂本龙一或村上春树,我是我就足够了。这份觉悟也是最近一年才意识到的。

今年在对待自己的文字这件事情上更放松了,写博客也谈不上什么严肃作品,能写作,就很好。

今年《每个人每天都只有24小时,希望我的选择真的是我的选择》这篇文章受到不少读者的好评,很开心。这篇文章有一万多个汉字,写作时我对其受欢迎程度并没抱太大期望,结果是出乎我意料的。

年初的个人理财实践系列也是我阅读多本经典读物后的想法。具体的理财策略有其适应的阶段,世界上不存在永远可行的单一策略。但底层逻辑是相通的,选择相信什么不相信什么是每个人的自由,我选择乐观地面对未来。

一年播出24期的目标达成了,不过我我没有特别在意这个数字,因为今年在播客这件事情上发生了更多让我开心的事情。

如果把这些Highlights当作追求目标,那么我们跟其他节目相比差距甚远。头部的播客节目在小宇宙上已经接近八十万订阅数,数字是我们的八十倍,今年新开的播客用几个月时间就过小宇宙一万订阅比比皆是。

所以跟别人比较是无止尽的,没必要自找烦恼。能有不错的数据与被推荐当然很好,这也是对我们节目的认可。但更重要的是,能有节目播出,能收到听友们的留言与支持,能认识更多有趣的人,这才是我们做播客的初衷。今年在线下参加活动的时候,有不少朋友说收听了我们的节目,每次听到这样的说法我就很开心。

感谢收听我们节目的各位朋友们,我们在节目里说的那句是真心的:“你们的支持就是我们更新的动力!”

今年我们的苹果开发者大会WWDC系列也一如往年跟老朋友声动活泼旗下的《科技早知道》串台,科早的这期上了小宇宙最热榜,四舍五入我台也算上榜了哈哈。感谢声动活泼的小伙伴们对我台的支持,年底我们还参与了《声动早咖啡》“早起仪式”的活动。凯文·凯利来中国宣传新书也是声动活泼的小伙伴告诉我的,因为我去年曾翻译过他的博客《凯文·凯利70岁生日写的103条人生忠告(中文翻译)》。凯文·凯利把他写的这些建议出了书,今年中信出了简体中文版,安排了他在中国的行程,声动活泼也制作了一期访谈。希望未来有一天我台也能参与到这样的活动呀。

今年还邀请了很多有意思的嘉宾来我台录节目,在德国的余晟讲述了在德国生活的故事,数码荔枝的创始人荔枝给我们讲述了在国内做正版软件发售平台是怎样一种体验,开发了YaoYao跳绳的独立开发者家浩也带来在合肥的独立开发生活,还有在昆明的的新乐,他开发了OCR扫描识别神器白描App,以及作为数字游民的来自香港的开发者Harry,他开发了Sorted这款效率工具,也跟我们聊了带孩子做数字游民的体验,非常有趣。

和是光诗歌公益组织的两位创始人康瑜、田田的节目也是意外的收获,这是我们第一次聊公益的话题,收获颇丰。

中秋节还与Gamker攻壳的创始人聂俊一起录了一期节目:Vol. 99 Gamker攻壳聂俊: 万物破元,太阳照常升起。我是Gamker的忠实观众,很早就在YouTube关注这个讲主机游戏的频道。虽然同在广州,但直到今年才有缘相见,缘分真是奇妙。

感谢所有参与我台录制的小伙伴们,能通过播客与大家建立连接的感觉很棒,明年继续连接更多的人,打开更大的世界。

今年因为编辑部成员各有各的事情,我们的Newsletter停留在了三月份的第二十六期。暂时还没有重启的打算,也因为事发突然,一直没来得及做一个正式的暂别,抱歉。

写音乐Newsletter是我之前没想过的事情。如今我每天寻找好音乐好唱片的习惯,也要感谢参与这份Newsletter带来的极大帮助。

正好最近读到坂本龙一的书,就分享他在纽约时为常去的 Kajitus 餐厅而 curated 的 Playlist 在这里吧:

今年我负责的客户端团队多了一个新的任务:以前只做iOS,现在也要负责Android平台。

虽然我也做前端,也写的Node后台,但我的全职工作还是一直以iOS为主。Android是我不熟悉的客户端平台,所以要整合iOS与Android团队对我来说无疑也是一种挑战。

如果是个人作品的多平台开发这不算什么,难的是在一个大公司的App上多个平台,压力扑面而来。过渡阶段我忙得不可开交,结果却收效甚微,有一阵子一筹莫展,甚是焦虑。

但好在我的内心很清楚,这些问题虽然艰难,但假以时日都是可以被解决的,一时半会还不适应而已。如今团队已逐渐转入正轨,虽然与预期结果差距仍在,但只要能一点点往前跑就可以了。

今年飞得多,上海飞了三次,日本飞了两次,还有苏州和杭州。

四月受苹果邀请到上海加速器做SwiftUI技术分享。因为工作的关系,苹果在上海的加速器我去过好几次,但每次去都是听别人分享或者参加Lab,这是我第一次以分享者的身份踏进这个场地,是一次非常特别的体验。一起分享的还有Sorted App的Harry,我的播客搭档自力,以及像素天气的Eric。

这趟上海之行也让我在现场偶遇了不少老熟人,很意外。同时也认识了一些在杭州上海工作的开发者们,线下见面聊天的感觉真好。也许是羡慕上海杭州的开发者朋友们可以经常聚到一起,八月份我在广州迈理咖啡和一群开发者朋友们办了一场小小的聚会。

九月份我的社交活动爆发的开始。这个月应苹果的邀请,到杭州浙大出席“移动应用创新赛”的现场。这是我第一次到杭州,也是第一次出席这样的比赛场合。61对这个比赛是很熟悉了,他做了多年的导师和评委,多得61带路,我们那天看了很多天马行空的作品。好些作品完成度都很高,难以想象是完全由一两个学生自己开发完成的,让我们这些从业者都自愧不如。

我和 Clu 一起从广州出发,恰逢台风天,刮跑了我们好几趟航班,直到最后在机场还担心有没有可能被临时取消。幸好最后成行,这趟旅途太值了。当晚我们就跟 61 还有 Dtd Playlist 的 Ace 一起聊到了凌晨 2 点。我还线下第一次见到谜底的顶梁柱 Alen,我们居然有很多共同喜爱的电影。

杭州之行改变了我很多原有的想法,不仅因为学生们的热情与创新,也因为在这个场合里认识到各种各样厉害的人。学生们很厉害,创业的企业家们也都很厉害,这给我的冲击挺大的。离开杭州之前也跟玉鸟集的小伙伴们成功面基,于是这份冲击又叠加了一层独立开发者们的热情。虽然认识图拉鼎挺多年,但这次居然也是第一次面基。同时还有Grow App 的 Allen,ByteTalk 播客的 Limboy,LEMO FM 的启师傅,新晋村民STRRL.gpt。现场看到大家“疯狂星期四”的状态是挺冲击的。

有冲击是好事,说明我在扩宽原有的认知,这过程难免会有失落和迷茫,这些都是很好的自我分析的机会。这份分析的结果,是我希望融合我身上的多份identies,在对外面介绍的时候可以大方地介绍全面的自己。

九月从杭州回来以后,几乎每周都有不同的朋友来找我。能见到老朋友,认识新朋友我很开心,不过确实有点密集。当时只觉得凑巧,现在想来还是因为那段时间不管参加开发者活动,组织开发者活动,还是发表《每人每天只有24小时》那篇文章,可能都集中在九月产生效应了。这也是缘吧。

比如今年跟Xmind的孙方“园长”就挺有缘。四月才听他和孟岩的一期节目:E24 孟岩对话孙方:真实,自有万钧之力 - 无人知晓,没多久就见到了孙老板,再没多久又见到了孟岩。作为《有知有行》的忠实用户与孟岩播客的听众,我还是很开心的。今年读《正见》与《观呼吸》两本书,正是来自二位的推荐。

还有个缘分来自Yisi,我们小时候都是单机游戏玩家,一见如故。因为Yisi的关系我还认识了Gamker攻壳的聂俊聂师傅,我们还录了一期播客: Vol. 99 Gamker攻壳聂俊: 万物破元,太阳照常升起。

九月在上海我还见到了友台Anyway.FM的JJ,心动的Dash,和小宇宙的Kyth。都是特别Nice的人,我们聊了很多。我还在小宇宙的主播墙上留下了一张照片。

密集的社交活动对我来说特别消耗能量。每次一天见很多朋友到了晚上我就很崩溃,太累了。于是今年最后一次大型社交活动应该就是国庆假期在东京了。和和图拉鼎,Kevin, Pol, Lyric等小伙伴们,下午在涩谷参观Google办公室,晚上包了条船夜游东京湾。我过去几乎每年都会到东京一趟,但坐船夜游东京湾还是第一次。多亏了推友 Tan 打了很多电话帮大家预定。大家嘻嘻哈哈,在船上边吃边聊,中间还登上船顶看夜景,还有小伙伴现场一展歌喉,非常开心。

国庆结束后我的社交活动少了一些但依然在持续。11月初发现我们的播客上了苹果首页的时候,我正好在上海。白天在黑客马拉松现场围观了艺术与编程的跨界组合,气氛超级好,晚上又和 sofish, hzlzh 聊到凌晨两点多。这是我今年第二次跟朋友聊到凌晨,上一次是在杭州跟61, Ace, Clu一起的时候。孔子曾经曰过: “见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”多和优秀的人在一起,自己也能变优秀。不过这些优秀的朋友们啊,大家都太过于优秀了哈哈,以至于有一阵子我挺抑郁的,为什么大家都这么厉害,好像就我一事无成似的。虽然朋友安慰我说“你并不是什么都没有啊,你还有播客啊”。但处于抑郁状态下的我确实听不进去。于是这份随着社交活动的频繁带来的优秀的人的冲击,就成了我后来一个思考的重点:我是一个怎样的人?

我是一个怎样的人?是今年我试图分析的一个大问题。和这篇文章提到的向内探索一样,这并不是一个容易回答的问题。

我平时在一家互联网大厂上班,是一个客户端开发Team Leader。

我也做一个科技类的播客,叫做《枫言枫语》。

我也是一个独立开发者,开发了 Just Focus 这个专注类App,也开发了播客中文榜这样的服务,还会继续创造更多。

我有多个不同的 identies。过去这些不同的 identites 之间的张力使我在做自我介绍时往往有种无力感。今年在众多社交活动中我一个很大的收获是:这些不同的部分都是我,我没有必要对一些人讲我的其中一个identity,对另一些人讲我的另一个identity。于是后来再做自我介绍时我都会说:“我平时在大厂上班,业余时间做一个科技类播客叫《枫言枫语》,同时也是一个独立开发者。”有一次我这么讲的时候,对方立马反应说:“好酷哦!”我很开心。

虽然我不是什么特别厉害的人,我也羡慕今年认识到的很多很厉害的人,他们能做成很大的事情。但我也不需要成为他们,我是我就足够了。这是我今年向内探索最大的一个收获。

当然这并不意味着我就放弃成长,躺平了。只是在“我就是我”这个大前提下,努力创造我所热爱的生活。

今年我也不是一直顺风顺水,也有遇到很痛苦很不开心的时候。比如12月至今,先是发烧然后久咳,此病未愈之际,元旦又再次发烧测出来乙流。上一次发烧虽测不出流感还是支原体肺炎,但我太太测出来是甲流,医生又说医院的检测成功率只有80%,那我四舍五入就是甲流乙流轮着来了一遍。可谓运气低到了极点。

另外认识的人多了也要思考谨慎交友的问题。什么样的人适合什么样程度的交往是一件艺术,并不是容易掌握的技能。人非圣贤,孰能无过。我自己以前也曾干过很蠢的事情,我不能要求所有人都不干蠢事。年轻气盛的时候我是个爱憎分明的人,不在一个频道就不相往来。现在我更倾向于跟大部分人友好相处,不管我们是否作风合得来。这点让我想到读书这件事情。国内的出版社喜欢找网红来写腰封,以前看到这样的腰封我会连书本身也带上三分负面情绪,完全不想去翻它。但后来我看开了,书就是书,网红推荐是网红推荐,跟书本身没有关系。所以跟什么样的人如何相处取决于希望最后达成什么样的结果。喜不喜欢是一回事,能不能合作是另一回事。

道理我都懂,不过今年也还是遇到了情绪很down的低谷。每次在低谷的时候都非常痛苦,但也要抱着利空出尽就是利好的心态活下去,毕竟已经到谷底了,总不能再往下了吧,以后每一步都是上坡路啊。某种程度上,这些低谷也促进了我的自我认知,应该感谢我遇到的糟糕的事情。

没有人能预测未来,我做个人OKR计划也并不是为了预测。2023年我遇到的非常多的惊喜都是计划外的事情,想必2024年也会充满各种意外。

今年十月,我的播客《枫言枫语》来到第100期,如同三年前在《Vol. 17 Be a Tough Guy》一样,我在节目中也分享了近期的思考与期待:创造我所热爱的生活。

这句话启发自今年六月我所阅读的美国当代精神医学大师欧文·亚隆(Irvin Yalom)写的《直视骄阳》(Starring at the Sun)一书。在这本书中,他通过自己与来访者的案例,分析人类的“死亡焦虑”以及之相处之道。

人终有一死,只是我们不知将于何时何地,以何种方式死去。生与死皆非我能选择,人生有太多不受我控制之事。欧文在书中引用了德国哲学家尼采(Friedrich Nietzsche)的一句话:

Amor fati.

翻译过来是“热爱你的命运”(Love of fate)。但我觉得这个说法有点宿命论的意味,我依然希望对自己的人生保有一些主动性,于是我把它改为:“创造我所热爱的生活”。

既然我不能控制生,也不能控制死,那就趁我还活着的时候,控制我能控制的部分,更多地开放与连接,创造更多的作品,无论工作、播客、文章,还是App,服务,然后等待意外到来。

2023.12.20 创建 2024.01.03 完成

Google发布Gemini, Twitter发布Grok,TGA 2023年度游戏大奖,一到年底果然大家都开足马力冲击KPI呀。

废话不多说,直接进入又快又欢乐的科技快乐星球吧!

fyfyFM进群推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

你好,我是 Justin。

今年是年度读书总结的第三年了,前两年的可以看Justin 的读书 2022和Justin 的读书 2021。今年写单独的书评更少了,懒了很多,这样不好。应该找些时间多练习练习写作才行。

今年也是全球新冠大流行正式宣告结束的第一年,我的生活与工作都发生了很多事情,尤其是今年下半年。这当然也影响到了我的读书写作的时间分配,说到时间分配,今年我这篇的Blog: 每个人每天都只有24小时,希望我的选择真的是我的选择意外地成为今年最受欢迎的文章。去年最受欢迎的是我翻译的凯文·凯利70岁生日写的103条人生忠告。我翻译后不久,凯文凯利就把他的 Blog Post 下掉,集结成书出版了,今年也到中国来宣传他的新书。

Anyways,今年对我来说是变化很多的一年,而且因为事情集中发生的周期并不长,所以可谓十分剧烈。今年我的生病发烧也挺剧烈,没想到在 2023 年的最后一个月我还得了流感。也挺好,就把过去的霉运留在 2023,期待 2024 会有什么新的好事发生吧!

我读过的书都会在豆瓣上标记(如果豆瓣有),所以接下来我将以豆瓣的星星表示我的评价。

我的评价只代表阅读当下之感受,纯属个人主观臆断,仅供诸君参考。

豆瓣 | 投资 | 1973年

原文标题: A Random Walk Down Wall Street: Including a Life-Cycle Guide to Personal Investing by Burton Malkiel

今年初读了一些投资理财相关的书,总结在个人理财实践01这个系列。可能因为我读的都是统一流派的书,所以感觉大家的理念大同小异。《漫步华尔街》是其中讲得比较细致的一本,不仅讲了价值从哪里来,回顾了历史上多个金融泡沫,也讲了常见的所谓"技术分析"、"基本面分析"都是什么,最终给出作者认为靠谱的投资理论。

这本书出版于1973年,我所阅读的是第12版。

豆瓣 | 投资 | 2011年

原文标题是: The Most Important Thing Illuminated: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor by Howard Marks

霍华德·马克斯(Howard Marks)是一位美国的投资人,早年曾任职于花旗集团(Citigroup Inc.),担任过花旗副总裁。后来创业成立橡树资本管理(Oaktree Capital Management)。

这本书是他2011年出版的关于自己投资理念的作品。本作书写风格非常朴实易读,介绍了很多经济学的概念,但一点都不晦涩。他也把有效市场,风险,周期等重要理念用非常平易近人的方式讲了出来。今年初我读了些关于投资理财的书籍,大家写的道理其实大同小异,如果从里面选一本,只读一本的话,我觉得可以读这本。大部分重要的概念作者都在书中讲了,有了这部分基础之后,有兴趣再行阅读其他作品拓展。

豆瓣 | 人物传记 | 2011年

傅高义(Ezra Vogel)是美国哈佛大学的社会学教授,精通日文,能说汉语,写了不少关于日本与中国的研究作品。1979年日本经济蓬勃之时傅高义还出版了《日本第一》,研究了日本国家与企业成功的秘诀。这本《邓小平传》出版于2011年,原文标题是: Deng Xiaoping and the Transformation of China

仅看本作标题我误以为会是国内一贯的为领导人写作的风格,但全书读下来却非常流畅,视角客观,史料详实可靠。我不知道简体版有多少内容得以保留,但能够被读到的部分已经非常不错,读来酣畅淋漓,大呼过瘾。

能读到这样的作品时空尺度宏大,历史大事风起云涌的好书,真是相见恨晚。

豆瓣 | 人物传记 | 2019年

2018年美国的Tara Westover写了一本回忆录,名为 Educated (简体译为《你当像鸟飞往你的山》,直译是"受教育"),讲述了作者生于"怪异"且"暴虐"的家庭,从小如何在"家庭学校"中挣扎,凭自己的努力离家上大学,最终进入英国剑桥大学,拿到博士学位的故事。虽然"教育话题"在这本回忆录中非常重要,但比这个"励志"故事更吸引我的,是广义的教育(家庭、社会教育)以及作者与原生家庭之间来回拉扯的关系。

我的书评👉🏻枫影夜读 #184 《你当像鸟飞往你的山》

豆瓣 | 小说 | 1993年

这部小说是余华发表的第二部长篇小说,于1993年出版。故事讲述了曾经的阔少爷福贵因为嗜赌而输光家产,此后家道中落,父亲被气死,母亲也得了重病。福贵在给母亲求药路上又被国民党抓了去当壮丁从军,几经波折之后才回到家。此时母亲早已去世,妻子仍不离不弃,含辛茹苦地养育两个儿女。此后命运更苦,妻子和儿女、孙子相继去世,只剩福贵与一头老牛。

故事讲述时未必惊天动地,也未必悲天悯人,但角色的悲惨机遇读者却深受共鸣。张艺谋曾于1994年将本作改编为电影,由葛优、巩俐等人出演。电影版虽有部分情节改动,但人物之悲壮同样令人动容。

小时候我试着读余华的小说,一直未能代入,许是跟人生经历有关。今年把《活着》读来,只觉唏嘘。但人生如此,又能如何呢?到老来还不是跟福贵一样,牵着老牛在田埂散步,找到人讲两句故事,这辈子就该结束了。

豆瓣 | 哲学 | 2007年

仁波切是活佛的意思,蒋扬钦哲说明这位活佛是蒋扬钦哲转世。宗萨蒋扬钦哲仁波切(Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, also known as Khyentse Norbu)是一位藏传佛教萨迦派喇嘛,出生于不丹。他在世界多个地方创立佛学院,也经常在各名校讲授佛学。同时他还是一位佛教题材电影导演,很有才华。

这本书是他一次坐飞机的时候,邻座的乘客跟他聊天,问起:"怎样才能算一个佛教徒呢?"

这个问题看起来简单,实际上非常不简单。于是宗萨蒋扬钦哲仁波切写了这本书,英文原名是 What Makes You Not a Buddhist,即原问题反过来:"什么使得你不是一位佛教徒呢?"写作本书,宗萨蒋扬钦哲仁波切不是为了宣扬佛法,所以没有传教义,也没有讲戒律,更没有高深莫测的经文之类,而是用十分平易近人的语言,直指佛教哲学的核心。

如果你有做过一定程度的冥想训练,那么你应该能从冥想这个活动中体会到一些思想上的转变,这时再读冥想训练源头——佛教——的哲学,将大有裨益。

豆瓣 | 哲学 | 2010年

《正见》是一位喜爱佛法的互联网创业者朋友推荐的书,当时我跟另一位朋友聊天,提起我当时在读的《当下的力量》,与《正见》。这位朋友推荐我读另一本书——《观呼吸》。作者是斯里兰卡的德宝法师(Henepola Gunaratana),英文原名是: Mindfulness in Plain English,直译为: 用普通的语言解释正念冥想。

其实这是一本针对禅修方法的指南,冥想是其中一种。有些人可能是抱着"学习放松的方法"的想法来学习正念,但在佛教禅修当中,冥想并不仅仅是放松,放松只是它带来的副作用之一罢了。德宝法师的这本书,书如其名,In Plain English,非常平易近人,是学习冥想的人非常适合的读物。

豆瓣 | 哲学 | 1992年

读完《当下的力量》、《正见》和《观呼吸》之后,我想更多了解佛教的文化,尤其是藏传佛教。于是读了这本 1992 年藏传佛教宁玛派的上师索甲仁波切出版的 The Tibetan Book of Living and Dying(简体译为《西藏生死书》)一书。

这本书有意思的地方在于,他讲了非常多"超自然"的现象,以及应该说"纯想象的死后世界"(这样讲应该没有争议吧)。这里面很多东西需要成为虔诚的信徒,才会全然接受。显然我不是一位虔诚的佛教徒,所以有相当多的"现象"是我的脑袋不能接受的,但这并不妨碍我透过这些现象去观察藏传佛教背后的哲理。尤其是关于"死亡"的哲学。

现代教育中有很多东西是缺失的,如何与死亡相处,如何面对死亡就是其中一部分。以前我读过 Atul Gawande 写的 Being Moral(《最好的告别》)可能是我为数不多接触死亡话题的书。但那本毕竟只是从医生与儿子的角度去看如何与临终的父亲共同度过他人生最后的阶段,而《西藏生死书》所讲述之生死则更远大,更深刻。读起来当然也更费劲一些。

豆瓣 | 心理学 | 2008年

欧文·亚隆(Irvin Yalom)是美国当代存在主义精神治疗专家,生于1932年,现在是斯坦福大学的荣誉退休教授。他不仅临床治疗与学术贡献杰出,而且还特别擅长写作,1970年至今出版了17部作品,非常厉害,是我个人非常佩服的一位心理治疗大师。

《直视骄阳》(Staring at the Sun)是作者2008年出版的非虚构类作品,讲述了他自己与来访者关于"死亡焦虑"主题的案例与分析。今年初读完这本书,我受到不少启发,也给我的个人OKR写下一句"创造我所热爱的生活",不仅要勇敢面对我的命运中我无法控制的部分,更要好好把握自己能控制的部分。生活不会一直如我所愿,所以更要掌握具有主动性的部分,创造我所热爱的生活。

豆瓣 | 心理学 | 1997年

我特别不喜欢那些模棱两可容易被曲解的短语被人拿来按字面意思理解以作为自己的观点出现在对话中的,比如"存在即合理",比如"活在当下"。

"活在当下"四个字在互联网上传播的意思跟他原来要表达的意思已经天差地远,要知道什么是"当下",还得从"体会什么是当下"开始。"体会"是无法通过语言表达和传述的。目前最流行也最容易入手的体会方式就是冥想。

有不少书都在以脱离宗教神秘部分的方式解释"什么是冥想",《当下的力量》(The Power of Now)就是其中一本。德国的 Eckhart Tolle 在某个夜晚陷入了严重的抑郁,他觉得生活的一切都充满敌意,毫无意义,尤其厌恶自己的存在。他想:“我再也无法忍受我自己了!”

这时候他突然想到:“我是一个人还是两个人?如果我不能忍受我自己,那么肯定有两个我:‘我’和‘自己’。”也许,其中只有一个是真实的。

事实上他所书写的"逻辑",或者"理念",与几千年前的佛教理念同源。只是他现在用现代人更容易接受的语言将这些久经考验的哲理重新讲述了一遍,很适合做过冥想训练,想进一步了解背后原理的读者。

豆瓣 | 哲学 | 1956年

去年我们介绍过弗洛姆的《逃避自由》一书,网友推荐了弗洛姆的其他作品,其中包括《爱的艺术》。这本书的风格还是很弗洛姆,一针见血。上来就说爱是需要学习的,让我想起那句很流行的伊坂幸太郎的话: "一想到为人父母居然不用经过考试,就觉得真是太可怕了。"虽然出处那本书《一首小夜曲》并不好看。

弗洛姆在书中分析了父母之爱,兄弟之爱,性爱,自爱和上帝之爱,探讨的话题十分深刻。但行文同样具有弗洛姆特色,而今年我读书又很少做笔记(罪过)于是我现在完全忘了他讲什么了。只记得这本书的印象不错。

豆瓣 | 心理学 | 2019年

美国的心理咨询师 Lori Gottlieb 2019年出版的关于她本人以及来访者的故事,本书不仅有来访者的视角,也有咨询师的视角。而 Lori 在书中也讲述了她本人经历跟男朋友分手,难以走出阴影而寻求心理咨询的帮助的案例,所以 Lori 本人也具备咨询师与来访者双重视角,非常有意义。

Lori 本人也在 The Atlantic 编写 DEAR THERAPIST 专栏,同时也有一个 Podcast: DEAR THERAPISTS PODCAST。

这本书原标题是 Maybe You Should Talk to Someone: A Therapist, Her Therapist, and Our Lives Revealed, 写作风格轻松好读,虽然没有欧文亚隆写的那么深入,但更适合不怎么接触心理咨询或者刚接触心理咨询的读者,非常推荐。

豆瓣 | 哲学 | 1922年

黑塞(Hermann Hesse)的这本小说《悉达多》(Siddhartha)一直出现在各书店显眼的位置,今年因为读了一些佛教相关的书籍,所以更希望深入了解佛陀(乔达摩·悉达多/释迦摩尼),也即佛教鼻祖的故事。这本书的标题是 Siddhartha,佛陀的名字是 Siddhartha Gautama,使我误以为这本书讲的是佛陀的故事。

结果读下来其实讲的是另一位名为悉达多的贵族少年流浪的故事。他的出走跟佛陀当年出家修道有点像,不过佛陀是在29岁儿子出生时离开的,黑塞的小说则是写少年悉达多跟好友乔文达一起离家成为苦行僧,遇到美丽的女子加摩拉成为她的爱人,同时也成为一个富人,又过起了奢华的生活。

后来重新觉悟,回到最初渡河的地方,与摆渡人一起跟大河一起生活。再后来又遇到乔达摩(真正的佛陀,悉达多),成为他的弟子。

整部小说读下来有很多光怪陆离的故事,也有很多发人深省的地方,寓言意味十足。但我本来是抱着"了解佛陀"的前提来读的,未免失望而归。所以如果读者朋友想从本书了解乔达摩·悉达多/佛陀/释迦摩尼的故事的话,可以选择阅读其他读物。

豆瓣 | 投资 | 2020年

Morgan Housel曾是The Wall Street Journal的财经记者,后来加入风头基金Collaborative Fund成为合伙人(Partner)。Collaborative Fund投过几百个项目,包括Kickstarter, Lyft, Blue Bottle之类的明星项目。Morgan现在还常在 Collaborative Fund的Blog上写文章,感兴趣的小伙伴可以点这里阅读。

《金钱心理学》(The Psychology of Money)是Morgan 2020年出版的书,几年前我已常见到有YouTuber推荐本书,最近才把它读完了。感觉写得比书名起得要好,轻松流畅,颇有启发。全书共分20章,前18章每章一个主题,每个主题都会带一个故事说理,作者讲故事的能力不错。第19章是总结,20章是作者自己的个人投资理念。还带一份附录:《美国消费者心态形成简史》(A Brief History of Why the U.S. Consumer Thinks the Way They Do),写得也相当不错,我不太熟悉美国历史,读起来颇有新鲜感。

我的书评: 枫影夜读 #187 Morgan Housel – 《金钱心理学》

豆瓣 | 自我成长 | 2021年

Bill Perkins是美国的一位企业家,早年创办了 Small Ventures USA 风投公司,目前管理一家位于休斯顿的避险基金 Skylar Capital。《最优解人生》(Die with Zero)是他 2020 年出版的关于他人生哲理的一本书。

书中提到的 Die with Zero 的概念很有趣,他认为我们所赚取的金钱都是通过消耗我们的生命获取的,所以最好的消耗生命的方式就是在死亡之前把所有钱都花光。所以假设能活到90岁,那么从今天开始算起,把剩下的生命时间以5年或10年为间隔切分成多个桶,把自己想做的事情放进每个桶里。这样我们会发现,20岁,30岁我们还能滑雪,能做各种极限运动,60岁,70岁就不一定了。我们被迫从什么时间能做什么事的角度来看到自己的人生,而不是一味地“延迟满足”。

我不完全认同作者的观点,但我喜欢作者提出不一定的视角。经常看其他人眼里的世界会发现这个世界相当丰富有趣。

豆瓣 | 心理学 | 2019年

Anders Hansen 是来自瑞典的精神科医生,书里提出的东西大部分都不新。作者以“进化心理学”的角度,指出人类的大脑与身体仍处于适应原始部落生活的状态,而如今我们每天花费4小时以上刷手机的生活方式给大脑带来极大的负担。提出的注意力稀缺、大脑未适应现代生活、社交网络利用人性弱点等理论均不算新颖,但提供的信息仍有些参考价值。书本不厚,可以轻松阅读。

豆瓣 | 自我成长 | 2022年

Jason Feifer 是 Entrepreneur 杂志的首席编辑,他有个 Newletter 叫做 One Thing Better,写得挺有趣的我经常看,他还有个 Podcast 叫做 Help Wanted。这本书是 Jason 2022 年出版的一本非虚构类作品,从全球新冠大流行开始,解释了人们面对全新变化时的四个阶段:

里面举了很多历史故事作为例子,很有趣,值得一读。比如说欧洲古代的时候,英国没有雨伞这种东西,虽然英国天天下雨。有一个时期英国贵族会把子弟送到欧洲大陆去学习,进行博雅教育,当时称 Grand Tour 壮游,也即现代人的 Gap Year 间隔年的前身。这些人在欧洲大陆学到了雨伞这种东西,于是回到英国之后在街上走路打伞。结果引发了民众恐慌,因为大家觉得下雨要嘛就淋湿,要嘛就坐在车里,手里举着个傻不愣登的东西做啥呢?类似这样的故事还有挺多,十分有趣。

豆瓣 | 自我成长 | 2010年

Solving the Procrastination Puzzle 书如其名,因为经常拖延的人也许不太会想读一本很长的书,所以作者把这本书写得很短,分析了一些会导致拖延的心理特征。书不厚,很快翻完,对我有些收获,但不是很多。

豆瓣 | 经济学科普 | 2023年

B站Up主"小Lin说"今年底刚出版的一本书。小Lin说是一位知识区Up主,发布的视频经常点评各种财经时事,分析各个国家的经济大事等等,风格风趣幽默,很有意思。

出版这本书的原由在这期视频讲到,中信的编辑觉得小Lin说频道的内容很适合以文字为载体传播,于是他们选定几个国家的经济为主题,编写了这本书,题为《时势》。

小Lin说也在《序》中提到,这本书更着重要大家都能懂的语言,尽量客观地,平易近人地把各个国家的经济大事讲一遍。所以读者无需抱持"深入学习"的想法来读,作为闲暇科普读物还是很不错的。

我拿到这本书一个下午就翻完了,学到了一些东西,轻松有趣。

豆瓣 | 人文 | 2023年

若以职业论,作者胡安焉是一位打过不少工,也做过自己生意的人。作者曾做过酒店服务员,在漫画社实习,在面包店当学徒,在自行车店、便利店都干过,也开过自己的服装店、小吃店,还曾跟一群摇滚青年去“流浪创作”。

最后,当然少不了赋闲在家,居家写作的时光。这本书出版的契机是作者在豆瓣发表他自己在德邦物流和在北京送快递的工作经历,被出版社编辑发现,方得付梓。

全书分为五个部分,在德邦物流和后来送快递的经历,虽是作者新近发生的事件,我以为却是全书写得最好的部分。

我的书评: 枫影夜读 #186 胡安焉 – 《我在北京送快递》

豆瓣 | 社会科学 | 2023年

同样是在复旦和清华上学的学生,为什么有的人目标明确,大一(甚至高中)就知道自己要什么,并为之争取与努力,采取聪明高效的策略,达成目标。而有些人就茫然不知所措,凭直觉在大学生涯中度日?

《金榜题名之后:大学生出路分化之谜》是郑雅君就读于复旦大学社会科学系时的硕士研究成果。她访谈了多位来自复旦与清华的学生,针对学生的家庭背景、经济条件、成长环境、大学生涯与毕业出路进行长期跟踪调研,发现在大学这个特定的场域里,学生们的应对策略以及未来的出路选择各有不同。有的策略在这个特定场域中能获得竞争优势,有些则不然。

我的书评: 枫影夜读 #185 – 郑雅君《金榜题名之后:大学生出路分化之谜》

豆瓣| 哲学 | 2016年

生活在德国的韩国哲学家韩炳哲又一社会哲思作品,他2015年出版的首部作品《倦怠社会》就受到热议,本作是讨论当代社会同质化的现象,分析该现象背后产生的原因,及其可能造成的后果。行文依然很韩炳哲,翻译成中文阅读起来有些难度。

豆瓣 | 人文 | 2015年

武汉出版社 2015 年编的的胡适文集,包括《容忍与自由》、《多研究些问题,少谈些"主义"!》等经典文章,现在读来很有意思。

豆瓣 | 人文 | 2018年

《邻人之妻》是Gay Talese于1980年出版的,针对60-70年代美国性解放运动的研究。通过参与-观察的方式写成。

与书名容易造成的印象不同,这是一部社会纪实文学,而不是色情小说。对我来说,读完颇具意义的地方在于,认识到美国开放的60年代,make love not war的时代原来给这个世界带来如此巨变。同时也一反此前对“美国文化向来开放”的刻板印象,实际上美国在那个时代同世界上其他国家一样,保守得很。

豆瓣 | 人文 | 2022年

这本书是铃木凉美与上野千鹤子的书信来往,每回书信讨论一个不同的主题。铃木凉美曾是一位AV女优,她的父母分别是法政大学名誉教授铃木晶和翻译家灰岛佳里,她本人于2008年以AV女优为题完成硕士论文研究,获得东京大学硕士学位,她的学士学位则是在庆应义塾大学获得,均是名校。

上野千鹤子名气更是响亮,毕业于京都大学,任东京大学社会学教授,是日本著名的研究女性解放理论的女性主义者。

这本《始于极限》也经常被摆放在书店显眼的位置,但我个人却因为对"女性主义"的刻板印象望而却步。再加上听说上野千鹤子的名字还是因为之前那个"北大女生采访事件",只知道她是一位"女性主义者",仅此而已。再叠加铃木凉美的"前AV女优"标签,这本书可谓buff叠满,也充分体现了标签(label)的危害。

标签可以让人更快速过滤关键信息,但也可以让更多重要的信息消失掉。当我读完本书的第一封信,我就已经知道本书远远超出刻板印象的"女权"的程度。铃木凉美在书信中以谦卑的后辈的姿态,提出了针对不同主题的讨论,而上野千鹤子的回信总是那么坚定与一针见血,令人佩服。

第一封信开始铃木凉美就直言不讳自己的"前AV女优"身份,以及该标签带来的名气与负面影响。上野千鹤子的回信指出:

“但也有你这样的年轻女性,明明不受经济条件所迫,却出于好奇、叛逆、挑战或自虐情结进入了那样的世界。你们很清楚性市场的性别不对称,还想反过来利用这一机制。男人当然会对这样的女人感兴趣。为什么?因为“女性的能动性”能为他们免责,而且在充满金钱和欲望的权力游戏中,你们也是更值得追逐的猎物。”

“阅读你的文字时,我不由得想,如果你说的是“我学到了人的极限”,而不是“我学到了人的愚蠢”,那该有多好。人人都有极限,但在达到极限之前,你无法品尝到它的滋味。唯有拼到极限的人,才能真正从骨子里感受到它。”

可以说字字珠玑,上野千鹤子老师无论学识还是文风,均令人惊叹,从此路人转粉。

豆瓣 | 人文 | 2023年

一个周末午后,想和我太太去河边虚度光阴,比如低头看鱼,比如把书本放在草地上,打开,浪费它们好看的阴影(注1)。于是我带上了一本白色封面的小书,吉井忍写的《东京八平米》。

那天我在留灯书店见到这本书时,不知道怎么就被它吸引住了,后来证明买下它真是太好了。这本书的文风跟封面设计一样简洁朴素,纸张摸起来很舒服,也没有多余的狗皮腰封,而且非常轻松好读。。最近读投资理财的书比较多,所以跟伯顿·马尔基尔笔下动荡的金融市场,还有Winnie夫妇财务自由的环球穷游相比起来,吉井忍“蜗居”在东京八平米的小房子,似乎更贴近尘世一些。

我的书评: 枫影夜读 #183 吉井忍 – 《东京八平米》

豆瓣 | 人文 | 2023年

这本书是 George Gilder 今年的新书,想法比较有趣,比较反常规,这也是我个人对这本书最感兴趣的一点。全书围绕作者提出的四个"Key Truths"展开:

总的来说,这本书提出的观点蛮有趣的,我比较喜欢本书的前半部分,后面就越读越无趣了。

豆瓣 | 历史 | 2018年

日本80年代曾一度经济强大到“世界第一”,1989年三菱地所公司一举买下纽约市中心洛克菲勒中心14栋大楼。那时的日本甚至影响美国科幻小说,经典赛博朋克科幻均有日本的身影(《神经漫游者》、《仿生人会梦见电子羊吗?》等),但此后泡沫破裂,日本一蹶不振,陷入长时间的经济停滞,再难重现当日之奇迹。

这期间到底发生了什么?让日本在战后迅速恢复并一路高歌猛进的原因是什么?又是什么事件导致80年代末的泡沫破裂的?

我的书评: 枫影夜读 #188 野口悠纪雄——《战后日本经济史》

豆瓣 | 历史 | 1979年

读完《邓小平时代》之后对作者傅高义(Ezra Vogel)产生了兴趣,知道他曾经写过《日本第一》,而近来全球经济发展停滞之景颇有当年日本经济泡沫破裂之后的境况,于是读了本书。

傅高义出版这本书是在1979年,当时日本已经连续创造经济奇迹多年,到1990前后达到巅峰然后破裂。整个80年代,对日本经济奇迹感到威胁最大的是美国。不仅政策上跟日本打贸易战,国内民众也对日本的强大感到恐惧,甚至诞生了"赛博朋克"分支的科幻小说,里面的末日城市背景就是以日本东京为蓝图。

这本书分析了日本战后所面临的各项挑战,在重重困难之下,如何通过学习美国,引入外资等方式,从知识、政府、政治、大企业、基础教育、福利、犯罪控制等多个方面分析日本社会的进步之处,最后指出日本社会值得被西方学习的地方。

当然在日本经济陷入"失去的三十年"的今天读来,全面赞扬肯定不够全面。世界上不存在绝对"好"的政策与方法论,所以今日读此书,我们更能透过"后见之明"的眼镜,去看到日本当年的"好"与"坏"吧。

豆瓣 | 投资 | 2023年

孟岩今年出版的新书,内容脱胎于他与张潇雨在《有知有行》的同名栏目。《有知有行·投资第一课》我在博客和播客中也多次推荐过,是非常好的投资科普读物。

学习了这些基础知识以后我才慢慢开始阅读其他投资理财经典读物的,所以读者朋友如果对个人理财有兴趣的话,非常推荐阅读本书作为入门。

豆瓣 | 投资 | 2005年

美国投资人大卫·F·斯文森(David F. Swensen)的著作,他曾经任耶鲁大学首席投资官,帮助耶鲁大学管理他们的捐赠基金,以资产配置的方式获得不错的效果。

我读这本书的初衷就是为了了解资产配置的理念,什么是资产大类,什么是资产再平衡等等,书中有非常不错的讲解,是投资理财的必备读物。

豆瓣 | 投资 | 2016年

台湾的 Winnie 和她在美国认识并结婚的丈夫一起打工攒钱,攒够了钱之后,带着小孩环游世界的故事。这本书讲述了普通打工人如何通过打工来赚钱,储蓄,手里积累到一定的财富之后,如何通过基金理财或股票分红的方式,获得稳定收益,从而实现财务自由的故事。是一本很有意思的结合自身例子的理财科普书。

豆瓣 | 投资 | 2020年

也谈钱的作品,作者是一位住在德国的工程师,希望通过打工努力存钱,投资,达到财务自由。目前也谈钱已经辞职自由了,感兴趣的小伙伴也可以关注他的微信,经常更新自己的状态。

豆瓣 | 投资 | 2016年

读《工薪族财务自由说明书》时读到的雪球"飞泥翱空"写的50:50傻瓜式投资法则。

简单来说就是 50% 现金,50% 股票,一直维持这样的比例。这样当牛市来的时候,股票会超过50%,于是为了维持比例我们就得卖出股票换成现金,反之亦然。这样就实现了被动的高抛低吸。

可以作为科普读物阅读。

豆瓣 | 投资 | 2022年

Nick Maggiulli 是 Ritholtz Wealth Management 投资管理公司的COO,这本书是他 2022 年出版的关于个人储蓄与投资的书,繁体版译为《持續買進》。

书中提到的大部分理财知识跟其他投资经典理念相通,不过多了储蓄的部分,这部分在设定预算,提高储蓄率相关的书比如《不上班也有錢》也会提到。文风比较平易近人,写的内容也不深奥,比较好读。

豆瓣 | 人物传记 | 2021年

我是从Switch才第一次真正成为任天堂的玩家,小时候的Gameboy,N64和后来的3DS我那会是无缘接触的。 Switch刚开始宣发的时候我也以为这个性能不佳的机器不会怎样。结果首发在日本自己背了回来,还在旅途时就忍不住在温泉旅馆中玩起了《塞尔达》并为之沉迷。 如今回想起来,Switch和之前种种任天堂机型的创新与突破,都与其社长岩田聪有密不可分的关系。 本书不是人物传记,只是记录岩田聪过去说过的只言片语,和刊登过的采访文章。从这些文字中我感受到了岩田聪的为人,他对游戏的热爱,他的特别的魅力。任天堂之所以为任天堂,岩田聪与宫本茂是灵魂。 愿社长在天堂安好,他那么希望给所有人带来HAPPY,想必他此刻也很安详吧。

豆瓣 | 人物传记 | 2019年

这本书的原标题是 Tim Cook:The Genius Who Took Apple to the Next Level,与其说是苹果现任 CEO Tim Cook 的传记,还不如说是乔布斯以后,Tim 如何顶住压力扛下苹果这艘大船,并一路高歌猛进的故事。

不过阅读本书还是获得了很多平时新闻少见的信息,比如 Tim 的童年生活,加入苹果之前在其他公司做供应链改造的经验,加入苹果后如何把他过去的优势在苹果充分发挥,使得苹果的供应链获得脱胎换骨的蜕变,以及为什么后来苹果要坚持环保主题,还要主动表态支持 LGBT 等公共议题等动作,均来自 Tim 这位领导者本身的导向。

这本书本身写得一般,但确实还是有一些信息量的,希望了解更多 Tim Cook 生平的读者可以读读看。

豆瓣 | 游戏 | 2020年

很轻松的一本漫画书,买来很快翻完了,适合游戏玩家,尤其是从小就玩PC或主机游戏的玩家。轻松好读,可视为休闲读物。

豆瓣 | 其他 | 2020年

村上春树除了收集唱片,爱喝酒,还收集T恤。

这本书是村上把他收藏的T恤中有意思的拿出来一件件解释买它时的故事。轻松好读,可作为休闲读物。

豆瓣 | 其他 | 2016年

喜欢钢笔的人应该都听说过有一本介绍钢笔的圣经 Fountain Pens of The World,这本书出版于 1995 年,所谓"钢笔五大"就从这本书来的。

我挺喜欢钢笔的,买了不少笔,仰慕五大(龙鸟犀水派)已久,到今年也买到了其中的万宝龙大班 149 和百利金 M800。《世界鋼筆圖鑑》这本虽然不是圣经本体,但插图精致,品类齐全,也是不错的入坑读物。

豆瓣 | 其他 | 2014年

Randall Munroe的 What If? 系列去年底出了第二部,满受网友欢迎,于是我也买来读了。基本上是一些稀奇古怪的问题,进行科学推理后给出的"可能的答案",原文标题是 What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions。

比如说: "如果地球上所有人都拿着激光笔同时照向月亮,月亮的颜色会发生变化吗?"

作者一本正经地计算了"所有人集中到能看到月亮的地方"的可行性,地月距离,激光笔最大功率等等,然后逐步进行"不可能"的升级,最后给你一个结论。全书基本上就是根据这些天马行空的提问进行科学推理的回答。

是挺有趣的,不过我个人没有对这种类型特别感兴趣,所以,喜欢这种类型的读者应该读起来会更开心。

豆瓣 | 心理学 | 2016年

原标题是 Highly Sensitive People in an Insensitive World: How to Create a Happy Life,直译为《高敏感人群在一个不敏感的世界:如何创造一个快乐的人生》

从英文标题可以看出,这本书所要讲的内容与简体译名《高敏感是种天赋》所暗示的"高敏感也有好的地方"其实并不完全匹配,英文原作更像是解释为何人群会有高敏感倾向与高复原倾向,以及现代社会并不鼓励高敏感处理方式,那么高敏感人群应该如何应对。

最近互联网流行用I人E人来开玩笑,其实就是说的"内向"和"外向"。这种说法可以在我们不太了解自己的时候辅助自我分析,但它不是一种标签。所谓内向外向不过是一个图谱的两端,我们可以大部分时候靠近其中一端,但有时候又靠近另一端。如果把这两端连起来作为一个横轴坐标,那么它还能有一个垂直的纵轴坐标。本书介绍的"高敏感"与"高康复"就是可以同时出现在"内向"和"外向"人格之上的。

世界很大,人类多种多样,除了这两个轴,还可以有第三个轴,第三亿个轴。每个人共享了一部分相似的特点,却又各不相同,这才是我们所在的世界。

这本书写得比较浅,如果没有了解过"高敏感"这个概念的小伙伴可以阅读。但如果清楚这个概念,则本书欠缺可深入理解的内容,故此作三星⭐️⭐️⭐️评价。

我在书店等人的时候随手翻完的一本书,完全不值得一读,两星评价⭐️⭐️。放在这里以供小伙伴们避雷。

上一期节目还没发布,Sam Altman就回去OpenAI继续当CEO了,这个AI圈里的人和事变化比变天还快。Sam这通操作直接把同期微软和Github的发布会给淹没下去了。

近期AI的消息很多,在持续一年的由ChatGPT,Stable Diffusion,MidJourney等大热AI产品掀起新一轮科技热潮之后,似乎硅谷所有大公司都挤进了这场竞争。

就让我们跟随今天的科技快乐星球,一起一探究竟吧!

P.S. 感谢《技术播客节》活动邀请,本期节目是参与《技术播客节》的一期。与我台同日更新的还有诸多友台关于AI话题的探讨,感兴趣的小伙伴们可以找来听一听。**技术播客节——让声音,带你领略技术的五彩斑斓

fyfyFM进群推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

这两天OpenAI消息炸裂,反转又反转,我台不得不加更一期哈哈哈。

美国时间11月17日,OpenAI官宣开除CEO Sam Altman,自此,每日新闻一直反转,堪比宫斗神剧。我台收集目前掌握的信息(到美国时间2023年11月20日),加更一期,跟各位听众朋友们一起吃瓜😋🍉

Edited at 22 Nov, 2023: 节目还没发出去Altman就又回去当CEO了😂这波0元营销也是没谁了,马一龙看了直呼内行

fyfyFM进群推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

2023年11月6日,OpenAI在San Francisco召开第一届开发者大会。Sam Altman站台分享多个重大更新。

不仅带来了更强大的GPT-4 Turbo模型,还带来了人人都可以创建自己专属的GPT。以后OpenAI还将开设GPTs Store,大家可以将自己训练的专属模型提交到Store上,足够受欢迎的模型还将获得分成。

API方面,OpenAI也带来了不少更新,极大地优化了GPT的可用性。

结合OpenAI在发布会上演示的Demo,所有开发者的想象力被打开,接下来可以预见将会有更多好用的基于GPT的产品诞生。

让我们在节目里一起讨论下这个即将被改变的未来吧!

P.S. 非常抱歉,本期节目Justin的录音设备出了点问题所以会有点奇怪的背景噪音在🤦♂️

fyfyFM进群推荐使用苹果Podcast, 小宇宙等播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。